В этой статье:

- Что такое ИВЛ?

- Показания к искусственной вентиляции легких

- Инвазивная вентиляция легких

- Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

- Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

- Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

- Неинвазивная вентиляция легких

- НИВЛ — что это?

- Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

- Преимущества НИВЛ

- Неинвазивная вентиляция в режимах СИПАП и БИПАП

- СИПАП и БИПАП-аппараты для помощи пациентам с COVID-19

- Длительное использование неинвазивной вентиляции легких: польза или вред

К искусственной вентиляции легких (ИВЛ) прибегают для оказания помощи пациентам с острой или хронической дыхательной недостаточностью, когда больной не может самостоятельно вдыхать необходимый для полноценного функционирования организма объем кислорода и выдыхать углекислый газ. Необходимость в ИВЛ возникает при отсутствии естественного дыхания или при его серьезных нарушениях, а также во время хирургических операций под общим наркозом.

Что такое ИВЛ?

Искусственная вентиляция в общем виде представляет собой вдувание газовой смеси в легкие пациента. Процедуру можно проводить вручную, обеспечивая пассивный вдох и выдох путем ритмичных сжиманий и разжиманий легких или с помощью реанимационного мешка типа Амбу. Более распространенной формой респираторной поддержки является аппаратная ИВЛ, при которой доставка кислорода в легкие осуществляется с помощью специального медицинского оборудования.

Показания к искусственной вентиляции легких

Искусственная вентиляция легких проводится при острой или хронической дыхательной недостаточности, вызванной следующими заболеваниями или состояниями:

- хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

- муковисцидоз;

- пневмония;

- кардиогенный отек легких;

- рестриктивные патологии легких;

- боковой амиотрофический синдром;

- синдром ожирения-гиповентиляции;

- кифосколиоз;

- травмы грудной клетки;

- дыхательная недостаточность в послеоперационный период;

- дыхательные расстройства во время сна и т. д.

Инвазивная вентиляция легких

Эндотрахеальная трубка вводится в трахею через рот или через нос и подсоединяется к аппарату ИВЛ

При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. Газовая смесь подается через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через рот или нос. В особо критических случаях проводится трахеостомия — хирургическая операция по рассечению передней стенки трахеи для введения трахеостомической трубки непосредственно в ее просвет.

Инвазивная вентиляция обладает высокой эффективностью, но применяется лишь случае невозможности помочь больному более щадящим способом, т.е. без инвазивного вмешательства.

Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

Подключенный к аппарату ИВЛ человек не может ни говорить, ни принимать пищу. Интубация доставляет не только неудобства, но и болезненные ощущения. Ввиду этого пациента, как правило, вводят в медикаментозную кому. Процедура проводится только в условиях стационара под наблюдением специалистов.

Инвазивная вентиляция легких отличается высокой эффективностью, однако интубация предполагает введение пациента в медикаментозную кому. Кроме того, процедура сопряжена с рисками.

Традиционно инвазивную респираторную поддержку применяют в следующих случаях:

- отсутствие эффекта или непереносимость НИВЛ у пациента;

- повышенное слюнотечение или образование чрезмерного количества мокроты;

- экстренная госпитализация и необходимость немедленной интубации;

- состояние комы или нарушение сознания;

- вероятность остановки дыхания;

- наличие травмы и/или ожогов лица.

Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

Принцип работы приборов для инвазивной ИВЛ можно описать следующим образом.

- Для краткосрочной ИВЛ эндотрахеальная трубка вводится в трахею больного через рот или нос. Для долгосрочной ИВЛ на шее пациента делается разрез, рассекается передняя стенка трахеи и непосредственно в ее просвет помещается трахеостомическая трубка.

- Через трубку в легкие подается дыхательная смесь. Риск утечки воздуха сведен к минимуму, поэтому больной гарантированно получает нужное количество кислорода.

- Состояние больного можно контролировать с помощью мониторов, на которых отображаются параметры дыхания, объем подаваемой воздушной смеси, сатурация, сердечная деятельность и др. данные.

Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

Оборудование для инвазивной вентиляции легких имеет ряд характерных особенностей.

- Полностью берет на себя функцию дыхания, т.е. фактически дышит вместо пациента.

- Нуждается в регулярной проверке исправности всех клапанов, т.к. от работоспособности системы зависит жизнь больного.

- Процедура должна контролироваться врачом. Отлучение пациента от аппарата ИВЛ также предполагает участие специалиста.

- Используется с дополнительными аксессуарами — увлажнителями, откашливателями, запасными контурами, отсосами и т. д.

Неинвазивная вентиляция легких

За последние два десятилетия заметно возросло использование оборудования неинвазивной искусственной вентиляции легких. НИВЛ стала общепризнанным и широко распространенным инструментом терапии острой и хронической дыхательной недостаточности как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

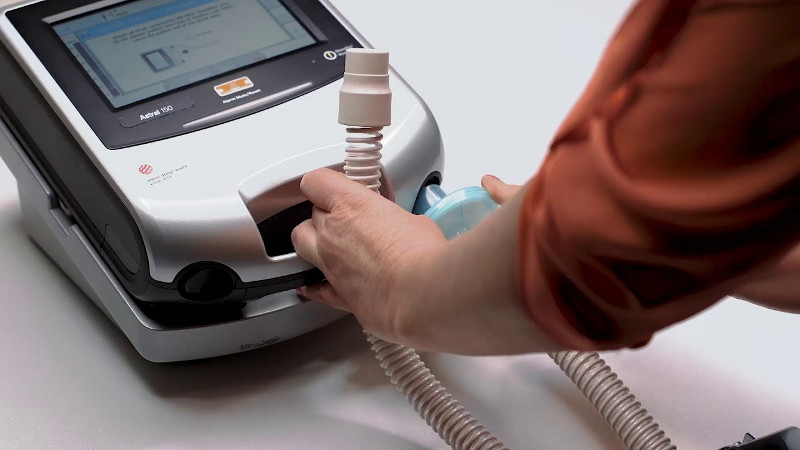

Одним из ведущих производителей медицинских респираторных устройств является австралийская компания ResMed

НИВЛ — что это?

Неинвазивная вентиляция легких относится к искусственной респираторной поддержке без инвазивного доступа (т.е. без эндотрахеальной или трахеостомической трубки) с использованием различных известных вспомогательных режимов вентиляции.

Оборудование подает воздух в интерфейс пациента через дыхательный контур. Для обеспечения НИВЛ используются различные интерфейсы — носовая или рото-носовая маска, шлем, мундштук. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку на вдохе.

Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

Ключом к успешному использованию неинвазивной вентиляции легких является признание ее возможностей и ограничений, а также тщательный отбор пациентов (уточнение диагноза и оценка состояния больного). Показаниями для НИВЛ являются следующие критерии:

- одышка в состоянии покоя;

- частота дыхания ЧД>25, участие в респираторном процессе вспомогательной дыхательной мускулатуры;

- гиперкапния (PaC02>45 и его стремительное нарастание);

- уровень Ph

- симптоматическое отсутствие положительного эффекта от кислородотерапии, гипоксемия и расстройства газообмена;

- повышение сопротивления дыхательных путей в 1,5-2 раза от нормы.

Для проведения неинвазивной вентиляции пациент должен пребывать в сознании и быть в состоянии выполнять указания врачей. Должна быть ясная перспектива стабилизации больного в течение нескольких часов или суток после начала респираторной поддержки. Абсолютными противопоказаниями для НИВЛ являются:

- кома;

- остановка сердца;

- остановка дыхания;

- любое состояние, требующее немедленной интубации.

Преимущества НИВЛ

Одним из преимуществ неинвазивной вентиляции легких является возможность проведения терапии в домашних условиях

Неинвазивная вентиляция легких позволяет помочь больному с острой или хронической дыхательной недостаточностью, не прибегая к эндотрахеальной интубации или к трахеостомии. Методика является более простой и комфортной для пациента. Перечислим основные преимущества НИВЛ.

- Сеанс респираторной поддержки легко начать и так же просто завершить.

- Пациент сохраняет способность говорить, глотать, самостоятельно принимать пищу, кашлять.

- Процедура не вызывает осложнений, возможных при эндотрахеальной интубации и трахеостомии, в числе которых механическое повреждение трубкой внутренних органов, кровотечение, отек голосовой щели, инфицирование дыхательных путей и т.д.

- Воздух проходит через дыхательные пути, за счет чего увлажняется, очищается и согревается естественным образом.

- НИВЛ можно проводить на ранней стадии заболевания, т.е. до того как состояние больного станет критическим. Это сокращает продолжительность лечения, уменьшает количество осложнений, а также снижает риск повторной госпитализации.

- Во многих случаях аппараты для неинвазивной респираторной поддержки могут использоваться не только в стационаре, но и в домашних условиях.

- После завершения лечения отсутствует период «отлучения от респиратора».

Неинвазивная ИВЛ в сознании имеет также некоторые недостатки и побочные эффекты. Например, невозможно применять высокое лечебное давление, т.к. это ведет к существенным утечкам из-под маски. Прямой доступ к дыхательным путям отсутствует, поэтому нельзя провести их санацию. Также нельзя не упомянуть вероятность аэрофагии, аспирации содержимого желудка и раздражение кожи в местах прилегания контура.

Неинвазивная вентиляция в режимах СИПАП и БИПАП

Термины СИПАП и БИПАП зачастую употребляются как синонимы к НИВЛ. Это распространенные методы неинвазивной респираторной поддержки с использованием специальных портативных устройств. Опцию СИПАП и БИПАП имеют многие современные аппараты ИВЛ, используемые в отделениях интенсивной терапии.

Портативные респираторы отличаются невысокой стоимостью (относительно реанимационных стационарных аппаратов ИВЛ), при этом они эффективно компенсируют даже высокую утечку воздуха. Но чаще всего они не предоставляют возможности расширенного мониторинга состояния пациента в режиме реального времени.

Большинство реанимационных респираторов могут работать в режиме СИПАП и БИПАП. Но чаще для респираторной поддержки пациента в сознании используются портативные аппараты.

В режиме СИПАП (continuous positive airway pressure) аппарат подает воздух под постоянным положительным давлением, дыхание пациента спонтанное (т.е. самостоятельное). К методу прибегают при ведении пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) средне-тяжелой или тяжелой степени, а также с посттравматической или послеоперационной острой дыхательной недостаточностью.

БИПАП-аппараты (bi-level positive airway pressure) имеют более обширную область применения и различные варианты режимов. В отличие от СИПАП, они предполагают увеличение давления на вдохе и его уменьшение на выдохе. Благодаря этому появляется возможность использовать высокое лечебное давление, но при этом пациент не испытывает дискомфорт в фазе выдоха, преодолевая сопротивление воздушного потока. Двухуровневая вентиляция позволяет разгрузить дыхательные мышцы, уменьшить частоту дыхания и увеличить дыхательный объем. А наличие в современных моделях вспомогательных режимов помогает подобрать оптимальный протокол терапии в соответствии с диагнозом и потребностями больного.

СИПАП и БИПАП-аппараты для помощи пациентам с COVID-19

Последние несколько месяцев проблема искусственной вентиляции часто поднимается в связи с пандемией COVID-19. Высокий спрос на аппараты ИВЛ стал причиной их дефицита. Австралийская компания ResMed, являясь производителем медицинских респираторов, предпринимает необходимые меры, чтобы в приоритетном порядке наладить выпуск устройств для оказания помощи пациентам с дыхательной недостаточностью высокой степени тяжести. Но ввиду острой нехватки оборудования на данный момент для стабилизации больных ключевое значение приобретают альтернативные варианты вентиляции легких, в т.ч. неинвазивная респираторная поддержка.

Пандемия COVID-19 привела к дефициту аппаратов ИВЛ. В связи с этим первичная помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и симптомами острой дыхательной недостаточности может проводиться на аппаратах СИПАП и БИПАП.

СИПАП и БИПАП-терапия может использоваться для оказания первичной помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в респираторной поддержке. В соответствии с клиническими протоколами и отчетами, полученными от клиницистов Италии и Китая, неинвазивная вентиляция (в т.ч. в режимах БИПАП и СИПАП) для пациентов с COVID-19 рекомендована при следующих сценариях.

- Для обеспечения респираторной поддержки пациентам с дыхательной недостаточностью, которые еще не перешли в более тяжелую гипоксемию.

- Для облегчения экстубации и восстановления после инвазивной вентиляции.

- Для сокращения пребывания пациентов в стационаре, предоставляя возможность больным, которые все еще нуждаются в респираторной поддержке и реабилитации, перейти на домашнее лечение.

НИВЛ не в состоянии заменить инвазивную вентиляцию в случае наиболее тяжелых форм COVID-19. Но данная терапия важна при сортировке больных в лечебно-профилактических учреждениях. СИПАП и БИПАП-аппараты обеспечивают дополнительную подачу кислорода в менее тяжелых случаях и уменьшают зависимость от инвазивных ИВЛ. Кроме того, они актуальны для стран, где коечная емкость больниц оказалось недостаточной в условиях развернувшейся пандемии.

Для терапии в домашних условиях подходят следующие устройства бренда ResMed: БИПАП-аппараты серии Lumis, а также сервовентилятор AirCurve 10 CS PaceWave. К ним можно подключить дополнительный кислород (до 15 л/мин), а также модуль с пульсоксиметрическим датчиком для мониторинга насыщения крови кислородом.

Длительное использование неинвазивной вентиляции легких: польза или вред

Существует мнение, что чем дольше пациент находится на аппарате ИВЛ, тем сложнее ему отказаться от респиратора. Это порождает страх «разучиться» дышать без аппарата и страх задохнуться, если аппарат по каким-то причинам отключится. Но подобные риски имеют место быть лишь при инвазивной вентиляции, когда аппарат в буквальном смысле дышит вместо пациента. В свою очередь, длительное использование неинвазивной вентиляции легких не вызывает привыкания, т.к. больной дышит самостоятельно, а медицинское оборудование лишь помогает ему в этом.

По результатам исследований, продолжительная неинвазивная респираторная поддержка (в т.ч. в домашних условиях) позволяет оптимизировать газообмен, снизить нагрузку на аппарат дыхания и уменьшить риск последующих госпитализаций у пациентов с ХОБЛ. Одно из преимуществ длительной НИВЛ — возможность обеспечить отдых дыхательной мускулатуре, которая находится в состоянии хронического переутомления.

Длительное использование неинвазивной вентиляции легких улучшает качество сна и самочувствие во время бодрствования. При отмене НИВЛ даже на неделю у пациентов с хронической дыхательной недостаточностью снова начинаются утренние мигрени, появляется одышка, также у них ухудшается ночная сатурация.

НИВЛ при хронической дыхательной недостаточностью чаще всего проводится в ночное время. Во-первых, это повышает общее время респираторной поддержки. Во-вторых, помогает устранить ночную гиповентияцию и эпизоды десатурации, которые чаще всего возникают в REM-фазе сна.

ЛЁГОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Лёгочная вентиляция — аэрация легких с обменом газов между атмосферным и альвеолярным воздухом, обеспечивающая обновление альвеолярного воздуха и поддержание в нем парциального давления кислорода и углекислого газа на уровне, необходимом для нормального газообмена.

В основе Лёгочной вентиляции лежит дыхательный акт, осуществляемый за счет сокращения дыхательных мышц (см. Дыхание). Мерой Лёгочной вентиляции является минутный объем дыхания, определяемый как произведение частоты дыхания в 1 мин. на дыхательный объем вдоха или выдоха. Частота дыхания (ЧД) в норме колеблется от 10 до 16 дыхательных циклов в 1 мин. Дыхательный объем в норме составляет 300-900 мл и зависит от положения тела — в вертикальном положении он больше, чем в горизонтальном. Дыхательный объем вдоха обычно немного больше, чем выдоха, т. к. объем потребляемого кислорода больше объема выделяемого углекислого газа (см. Дыхательный коэффициент). Глубина вдоха, так же как частота дыхания, зависит от интенсивности физ. нагрузки и состояния организма.

Минутный объем дыхания (МОД) в нормальных условиях зависит от потребности в кислороде и в покое колеблется от 3,2 до 10 л, составляя в среднем 6 л/мин. В связи с вариабельностью МОД даже в норме необходимо сравнивать МОД с его должной величиной, учитывающей индивидуальные особенности данного лица (пол, возраст, рост, массу тела).

При одном и том же значении МОД альвеолярная вентиляция может быть различной: частое и поверхностное дыхание менее рационально, т. к. при нем увеличивается часть дыхательного объема, вентилирующего мертвое пространство (Уд), не достигающего альвеол; при медленном и глубоком дыхании альвеолярная вентиляция более эффективна. Т. о., несмотря на определенное значение МОД в оценке состояния органов дыхания, он не является абсолютным показателем эффективной альвеолярной вентиляции. Измерение МОД, однако, приобретает решающее значение, когда при дыхании воздухом он оказывается ниже должной нормы. В этом случае развивается гиповентиляция, ведущая к гипоксемии (см. Гипоксия), гиперкапнии (см.) и дыхательному ацидозу (см.). Повышенная вентиляция легких наблюдается при многих физиологическмх состояниях вследствие усиления возбуждения дыхательного центра (см.). При выполнении физ. работы, гиперкапнии, в условиях кислородной задолженности и накопления в тканях молочной к-ты, при умеренной степени кислородного голодания развивается гиперпноэ — увеличение Л. в., компенсирующее нарушение газового состава крови. Гипервентиляция, т. е. повышение Л. в. сверх потребностей организма, определяемых уровнем обмена веществ, приводит к гипокапнии (см.) и дыхательному алкалозу (см.). Гипервентиляция может возникать и при произвольном усилении дыхания, а также в условиях перегревания организма.

Для определения соответствия МОД данному лицу вычисляют дыхательный эквивалент (ДЭ) и вентиляционный эквивалент (ВЭ); ДЭ — это объем воздуха (в л), который должен пройти через легкие для поглощения ими 100 мл кислорода; его вычисляют путем деления фактического МОД на должное потребление кислорода, умноженное на 10 (в среднем ДЭ составляет 2,4). ВЭ — это та же величина, но вычисляется по отношению к фактическому потреблению кислорода, а не к должному.

Вследствие сложности структуры легких вдыхаемый воздух даже в норме распределяется в них неравномерно. Так, если на долю правого и левого легкого приходится 55 и 45% всего вентилируемого и потребляемого объемов кислорода соответственно, то и внутри каждого из них вдыхаемый воздух проникает в альвеолы отдельных участков легкого в неодинаковом количестве.

Методы определения равномерности альвеолярной вентиляции основаны на оценке скорости распределения в легких вдыхаемого газа.

По методу «одиночного вдоха» делают однократный вдох чистого кислорода с последующим медленным выдохом в расходомер (см. Газовый счетчик). При этом производится непрерывный анализ концентрации азота в выдыхаемом воздухе, к-рая после относительно стабильного уровня в последних 500 мл выдоха в норме нарастает не более чем на 4% . При нарушениях нарастание концентрации больше, что объясняется неравномерностью распределения газа в различных участках легких при вдохе и различной скоростью истечения газовой смеси при выдохе.

Метод «множественных вдохов» основан на определении скорости вымывания азота из легких при дыхании чистым кислородом. Одна из модификаций этого метода заключается в том, что после 7-минутного дыхания чистым кислородом производится форсированный выдох и в выдыхаемом воздухе определяется концентрация азота, к-рая в норме не превышает 2,5%. При нарушении равномерности вентиляции в гиповентилируемых участках легких остается много азота, который и выделяется при форсированном выдохе.

Потребность организма в кислороде в те или иные моменты времени определяется интенсивностью тканевого обмена (см. Обмен веществ и энергии). Всякое увеличение интенсивности окислительных процессов в организме сопровождается возрастанием потребности в кислороде, увеличением его поглощения и, как следствие, увеличением МОД. Степень использования кислорода вдыхаемого воздуха зависит от глубины дыхания, его частоты, совершенства корреляции между Лёгочной вентиляцией и кровотоком в легких и т. д. Состояние альвеолярных мембран, через которые осуществляется диффузия кислорода, также влияет на степень утилизации кислорода в легких. Существенное влияние на характер дыхания, и в частности на величину МОД, оказывают высшие отделы ц. н. с. Имеется четкая связь между величиной МОД и степенью различных эмоциональных реакций, интенсивностью умственной деятельности, слуховых и других раздражителей. В связи с этим при определении Л. в. следует исключать эмоциональные реакции.

Некоторые изменения функции аппарата внешнего дыхания, механизмы адаптации к воздействию каких-либо факторов могут выявляться лишь при использовании специальных проб, или нагрузок, получивших название «функциональные легочные пробы». С их помощью можно выявлять скрытые формы сердечно-легочной недостаточности, которые не обнаруживаются при обычных исследованиях. Максимальная вентиляция легких (МВЛ) -максимальное количество воздуха, к-рое проходит через легкие за 1 мин. Эта проба является показателем функциональной способности аппарата внешнего дыхания; если жизненная емкость легких (см.) является показателем функц, возможностей у данного лица, то МВЛ отражает, как эти возможности реализуются у него. МВЛ может быть определена спирометрически (см. Спирография), с помощью расходомеров или мешка Дугласа. Обследуемый должен дышать с максимальными частотой и глубиной в течение 15-20 сек., после чего МВЛ приводится к 1 мин. и выражается в процентах к должным нормам. В норме МВЛ составляет 50 — 180 л/мин; она снижается при различных сердечно-легочных заболеваниях.

Резерв дыхания — разница между МВЛ и МОД, показывающая, на сколько может быть увеличена величина Л. в. В норме резерв дыхания составляет 85-90% от величины МВЛ. При дыхательной недостаточности (см.), когда увеличивается МОД и снижается МВЛ, резерв дыхания также снижается; резко уменьшается и его соотношение с МВЛ (в отдельных случаях до 55-50%).

Пробы с дозированной физ. нагрузкой применяются для выявления скрытых форм сердечно-легочной недостаточности и характера адаптации к воздействию каких-либо факторов. Величину, характер и интенсивность нагрузки выбирают в зависимости от целей и задач исследования (приседания, ходьба и бег на месте, ходьба по трехступенчатой двусторонней лестнице, работа на ручном или гребном эргометре, на велоэргометре, плавание в водном третбане и пр.).

Увеличение потребности организма в кислороде при физ. работе удовлетворяется за счет включения приспособительных механизмов: достаточно быстро и адекватно мощности нагрузки увеличиваются МОД и минутный объем крови, отмечается нек-рое увеличение дыхательного коэффициента (ДК). Быстрое возвращение их к исходному уровню в период восстановления (отдыха) свидетельствует о хорошем состоянии сердечнососудистой и дыхательной систем. При недостаточности этих систем отмечается большее увеличение МОД, медленное и недостаточное увеличение потребления кислорода, незначительное возрастание ДК. Поскольку границы функц, способности внешнего дыхания значительно шире, чем системы кровообращения, то увеличение периода восстановления свидетельствует прежде всего о функциональной неполноценности системы кровообращения.

Вентиляционный индекс (показатель) Гаррисона используется для оценки состояния внешнего дыхания и вычисляется как отношение суммы МОД за 2 мин. нагрузки и МОД за 5 мин. восстановления к ЖЕЛ. При 6 круговых восхождениях по трехступенчатой лестнице в норме он равняется 19, при 24 восхождениях — 35,7. При дыхательной недостаточности индекс увеличивается.

В практической работе при решении частных задач применяют дополнительно еще ряд проб: вдыхание чистого азота, гипоксических, гиперкапнических смесей и их комбинаций, гистаминовую пробу и т. д.

Радиоизотопное исследование легочной вентиляции

Для изучения вентиляционной функции различных отделов легкого с помощью радиоактивного ксенона (133Xe), содержащегося во вдыхаемом воздухе, используют специальный радиограф типа «Ксенон». Исследование производят в специальном кресле. Датчики устанавливаются парами: верхние на 5-6 см ниже VII шейного позвонка, на расстоянии 5-6 см от средней линии тела; нижние — на уровне VIII — IX грудных позвонков; средние — на середине расстояния между верхними и нижними детекторами. Исследуемый дышит через закрытую систему «спирограф — больной» в течение 3 мин. Затем на выдохе производит переключение на дыхание из объема спирографа, куда вводят 250-350 мккюри нуклида на 1 л вдыхаемого воздуха. После установки динамического равновесия между концентрацией газа в объеме спирографа и легких исследуемый производит максимальный вдох р задержкой дыхания на 10-15 сек., а затем максимальный выдох также с последующей задержкой дыхания на 10-15 сек. Через 20-30 сек. больного «отключают» от спирографа, но регистрация продолжается до выведения 85-90% радиоактивной газовой смеси. Количественно результаты исследования обычно выражаются в величинах общей емкости легких, жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и остаточного объема (ОО). Сопоставляя радиоспирографические показатели ЖЕЛ, выраженные в условных единицах активности, со спирографическими показателями ЖЕЛ, выраженными в объемных единицах, определяют количество воздуха, соответствующее одной условной единице активности.

Изучение вентиляции и перфузии легких в норме показало, что время смешивания 133Xe с альвеолярным воздухом легких при обычном для исследуемого ритме дыхания составляет 39,2 ± 6,4, сек., а время выделения нуклида из легких длится 4,5 ±3,7 сек. Наибольший уровень максимального накопления нуклида определяется в нижней зоне и незначительно превышает накопление нуклида в средней зоне. При сравнении степени накопления радиоактивного газа в симметричных отделах обоих легких отмечается превышение показателей вентиляции по всем трем зонам правого легкого над аналогичными зонами левого легкого.

Исследования вентиляционной функции легких ксеноном, учитывая быстрое выведение нуклида из организма, сопровождаются весьма незначительной лучевой нагрузкой (примерно в 100 раз меньше облучения больного при рентгеноскопии).

Радиопневмографию проводят при обследовании детей с хроническими неспецифическими процессами (бронхоэктатической болезнью, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой, эмфиземой и др.) с целью определения степени нарушения вентиляции различных отделов легкого и оценки эффективности различных видов терапии.

Радиопневмографию применяют также при обследовании детей после оперативного лечения с целью определения динамики и степени развития компенсаторных процессов. Метод применим и при обследовании больных хронической пневмонией, состоящих на диспансерном учете.

См. также Газообмен, Дыхание.

Библиография: Амосов И. С. и др. Внешнее дыхание при различных положениях тела по данным рентгенофункционального и радиоизотопного исследований, Мед. радиол., т. 21, № И, с. 24, 1976, библиогр.; Гиммельфарб Г. Н. и Остреров Б.М. Наркоз, искусственная вентиляция легких и легочное кровообращение, Ташкент, 1978, библиогр.; Зубовский Г. А. и Павлов Б.Г. Скеннирование внутренних органов, с. 144, М., 1973; Иоффе Л. Ц. и Светышева Ж. А. Механика дыхания (Методы оценки механики самостоятельного дыхания и искусственной вентиляции легких), Алма-Ата, 1975; Физиология дыхания, под ред. Л. Л. Шика, с. 279, Л., 1973; Gоmrоe J. H. Physiology of respiration, Chicago, 1974; West J. B. Ventilation, blood flow and gas exchange, Oxford, 1977.

Л. P. Исеев; И. А. Переслегин (рад.).

- Sprengel, «Pragmatische Geschichte der Heilkunde».

- Скориченко, «Доисторическая M.» (СПб., 1996); его же, «Гигиена в доисторические времена» (СПб., 1996).

- Wise, «Review of the History of Medicine» (Л., 1967).

- https://uni-medica.ru/info/blog/iskusstvennaya-ventilyatsiya-legkikh/.

- https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%9B%D0%81%D0%93%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%AF%D0%A6%D0%98%D0%AF.

- Frédault, «Histoire de la médecine» (П., 1970).