Оглавление темы «Дыхательная система ( systema respiratorium ).»:

1. Трахея. Топография трахеи. Строение трахеи. Хрящи трахеи.

2. Кровоснабжение трахеи. Иннервация трахеи. Сосуды и нервы трахеи.

3. Бронхи. Главные бронхи. Строение бронхов.

4. Легкие. Анатомия легкого.

5. Строение легких. Разветвление бронхов. Макро-микроскопическое строение легкого.

6. Функции ( функция ) легких.

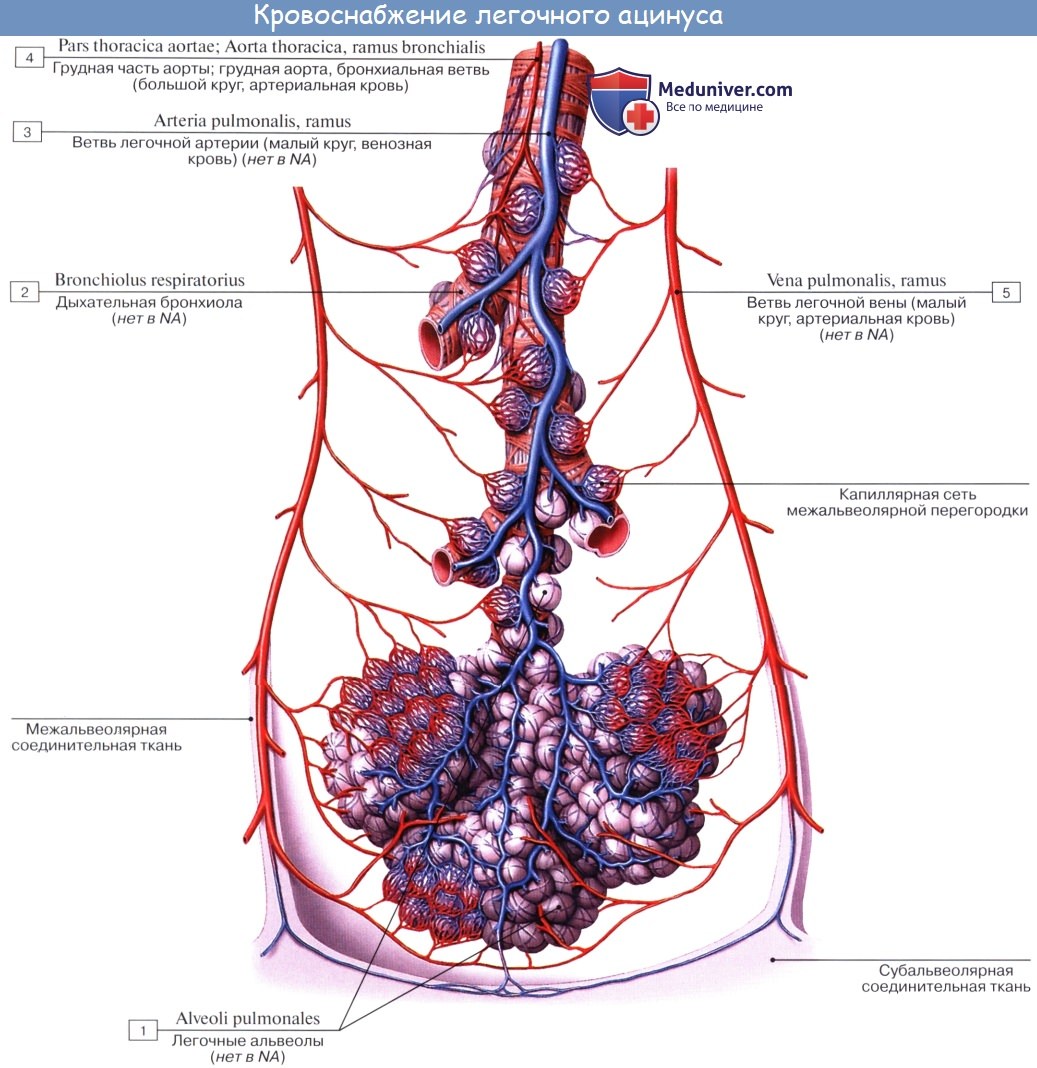

7. Кровообращение в легких. Кровоснабжение легких. Иннервация легких. Сосуды и нервы легких.

8. Сегментарное строение легких. Сегменты легкого.

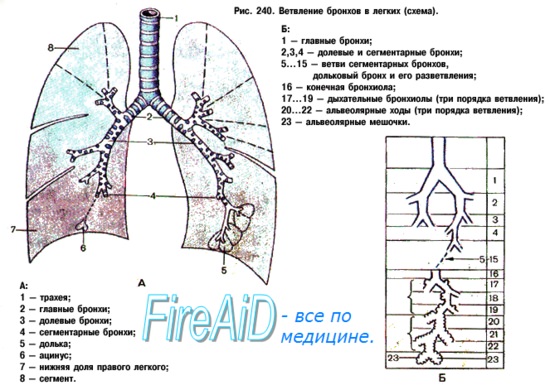

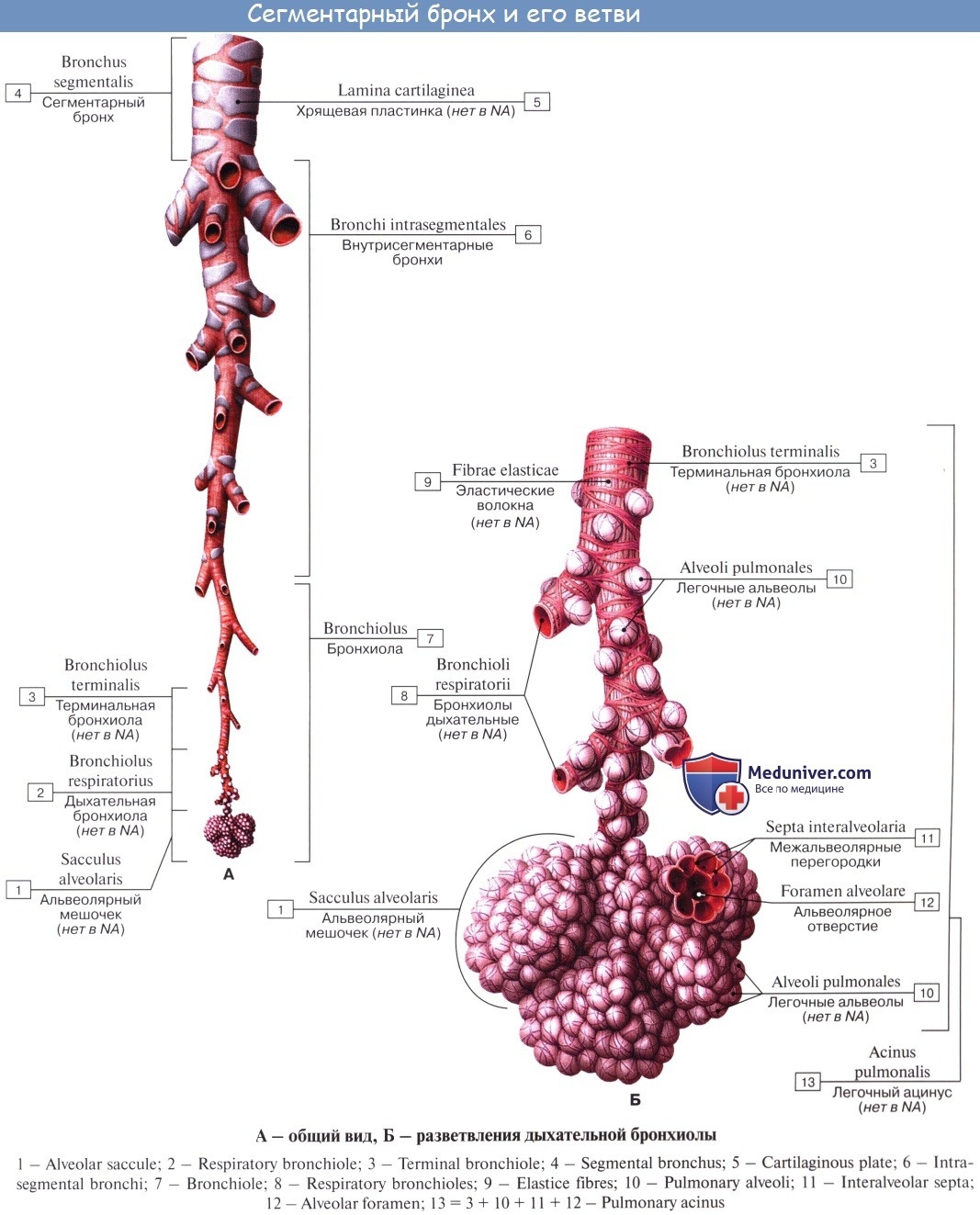

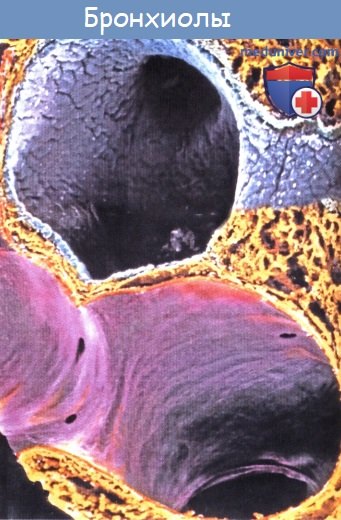

Соответственно делению легких на доли каждый из двух главных бронхов, bronchus principalis, подходя к воротам легкого, начинает делиться на долевые бронхи, bronchi lobares. Правый верхний долевой бронх, направляясь к центру верхней доли, проходит над легочной артерией и называется надартериальным; остальные долевые бронхи правого легкого и все долевые бронхи левого проходят под артерией и называются подартериальными. Долевые бронхи, вступая в вещество легкого, отдают от себя ряд более мелких, третичных, бронхов, называемых сегментарными, bronchi segmentates, так как они вентилируют определенные участки легкого — сегменты. Сегментарные бронхи в свою очередь делятся дихотомически (каждый на два) на более мелкие бронхи 4-го и последующих порядков вплоть до конечных и дыхательных бронхиол (см. ниже).

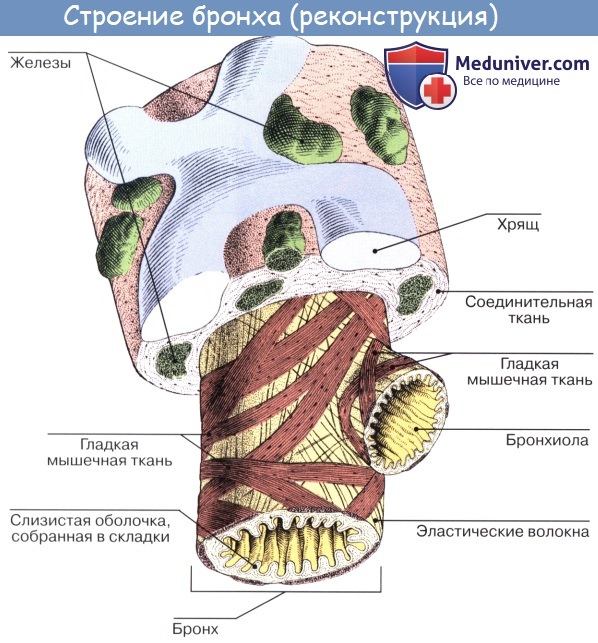

Скелет бронхов устроен по-разному вне и внутри легкого соответственно разным условиям механического воздействия на стенки бронхов вне и внутри органа: вне легкого скелет бронхов состоит из хрящевых полуколец, а при подходе к воротам легкого между хрящевыми полукольцами появляются хрящевые связи, вследствие чего структура их стенки становится решетчатой.

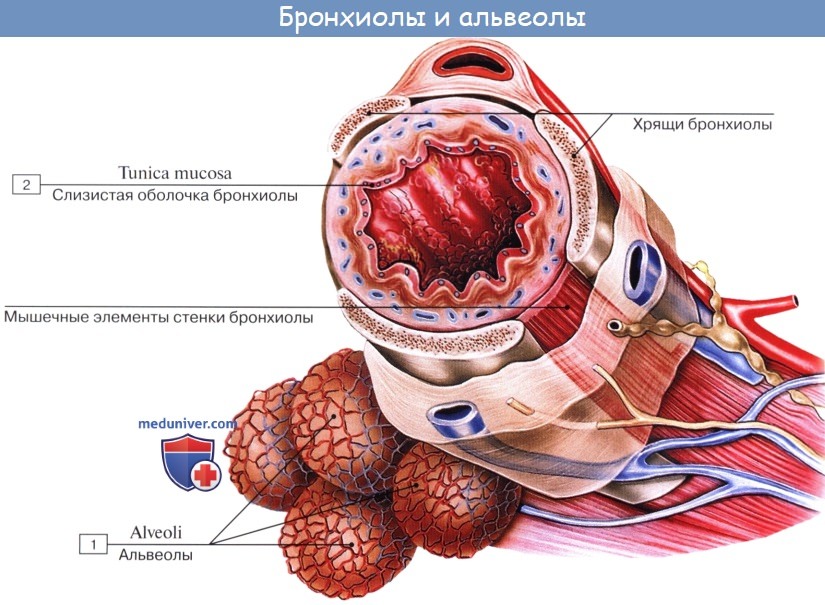

В сегментарных бронхах и их дальнейших разветвлениях хрящи не имеют более формы полуколец, а распадаются на отдельные пластинки, величина которых уменьшается по мере уменьшения калибра бронхов; в конечных бронхиолах хрящи исчезают. В них исчезают и слизистые железы, но реснитчатый эпителий остается.

Мышечный слой состоит из циркулярно расположенных кнутри от хрящей неисчерченных мышечных волокон. У мест деления бронхов располагаются особые циркулярные мышечные пучки, которые могут сузить или полностью закрыть вход в тот или иной бронх.

Макро-микроскопическое строение легкого

Сегменты легких состоят из вторичных долек, lobuli pulmonis secundarii, занимающих периферию сегмента слоем толщиной до 4 см. Вторичная долька представляет собой пирамидальной формы участок легочной паренхимы до 1 см в диаметре. Она отделена соединительнотканными перегородками от соседних вторичных долек.

Междольковая соединительная ткань содержит вены и сети лимфатических капилляров и способствует подвижности долек при дыхательных движениях легкого. Очень часто в ней откладывается вдыхаемая угольная пыль, вследствие чего границы долек становятся ясно заметными.

В верхушку каждой дольки входит один мелкий (1 мм в диаметре) бронх (в среднем 8-го порядка), содержащий еще в своих стенках хрящ (дольковый бронх). Число дольковых бронхов в каждом легком достигает 800. Каждый дольковый бронх разветвляется внутри дольки на 16-18 более т тонких (0,3 — 0,5 мм в диаметре) конечных бронхиол, bronchioli terminates, которые не содержат хряща и желез.

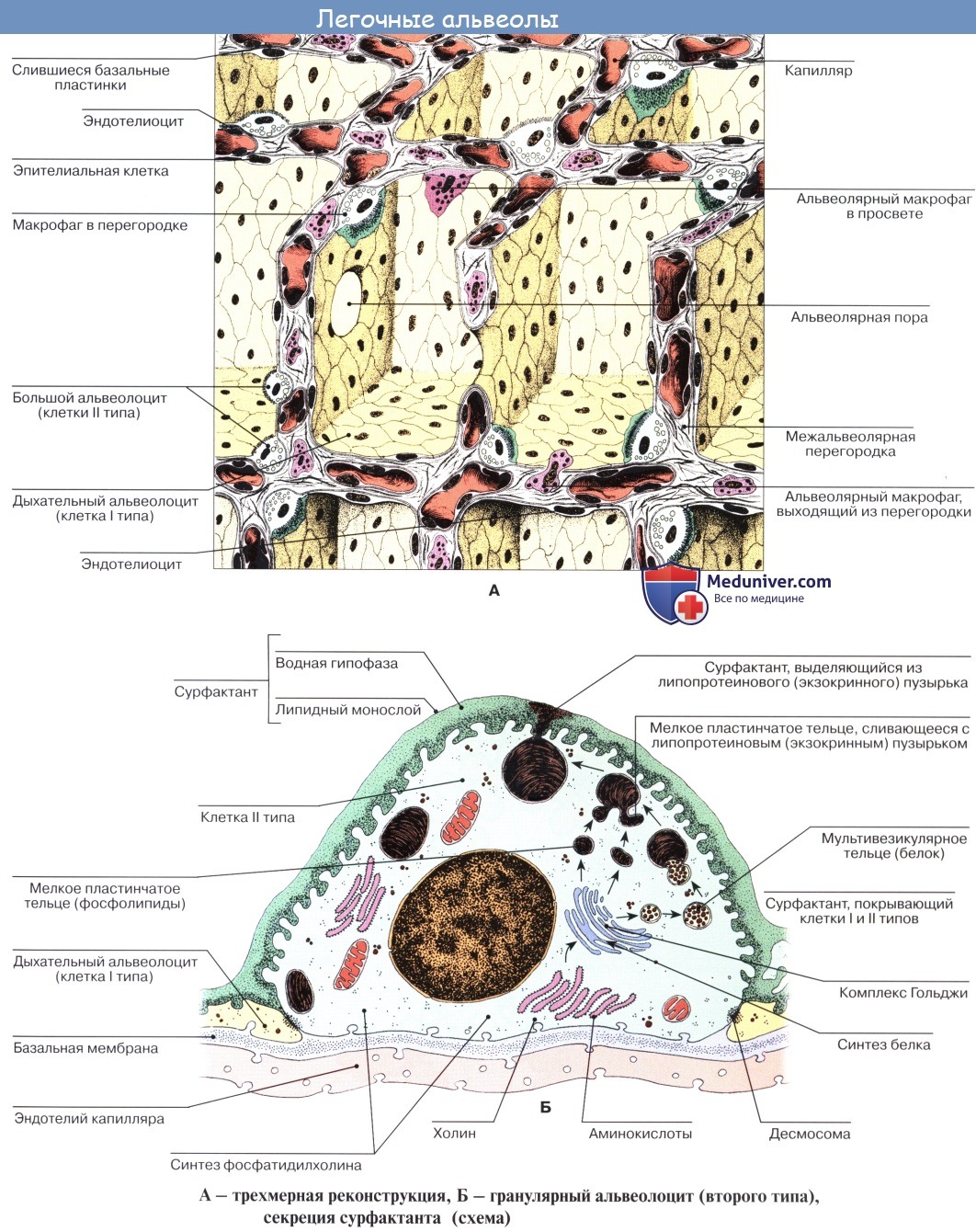

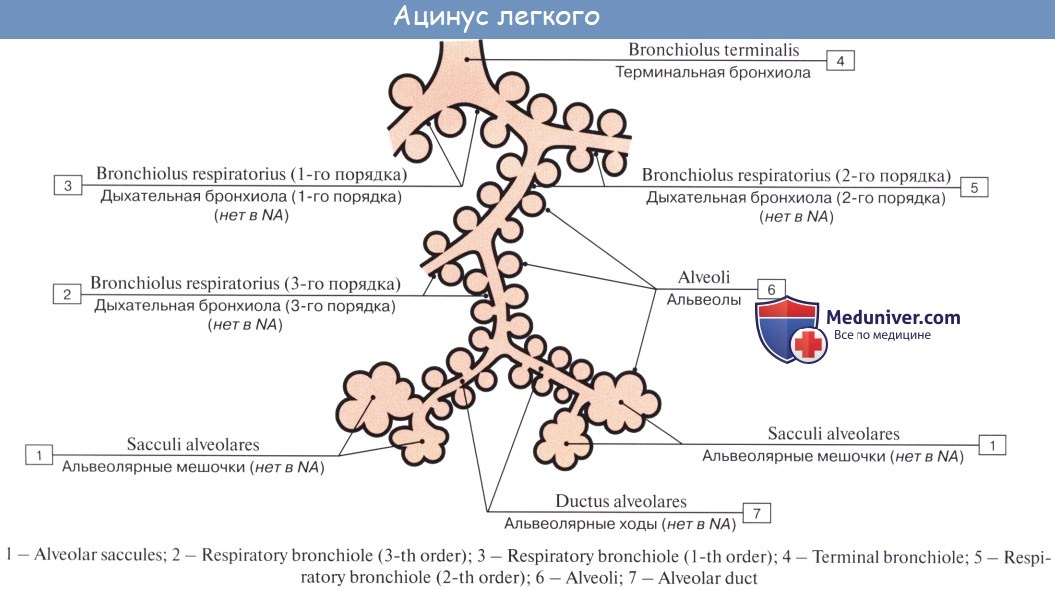

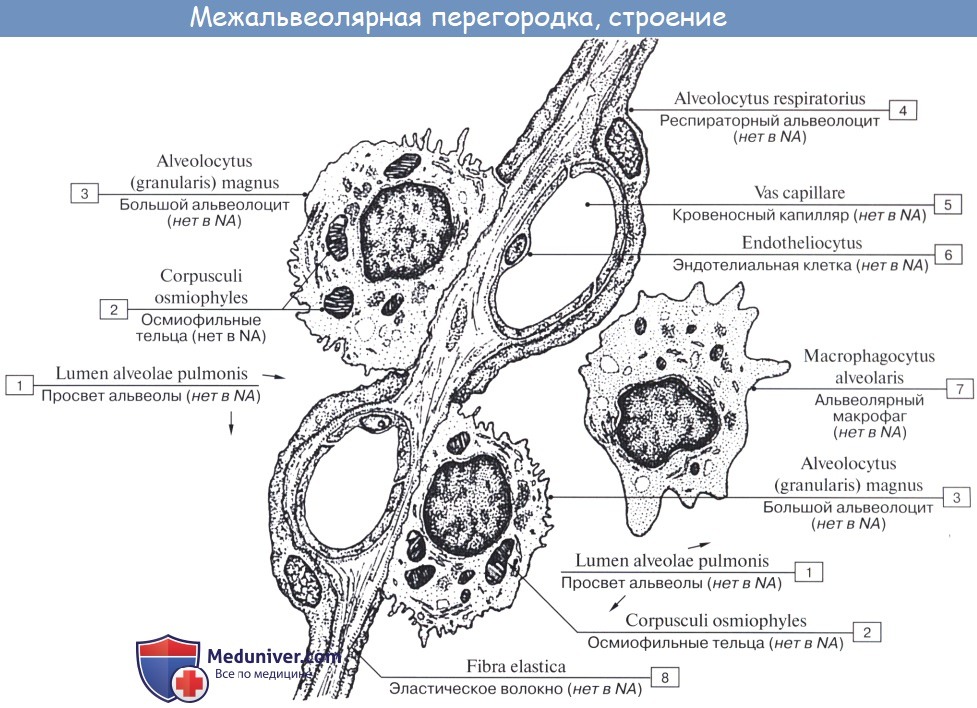

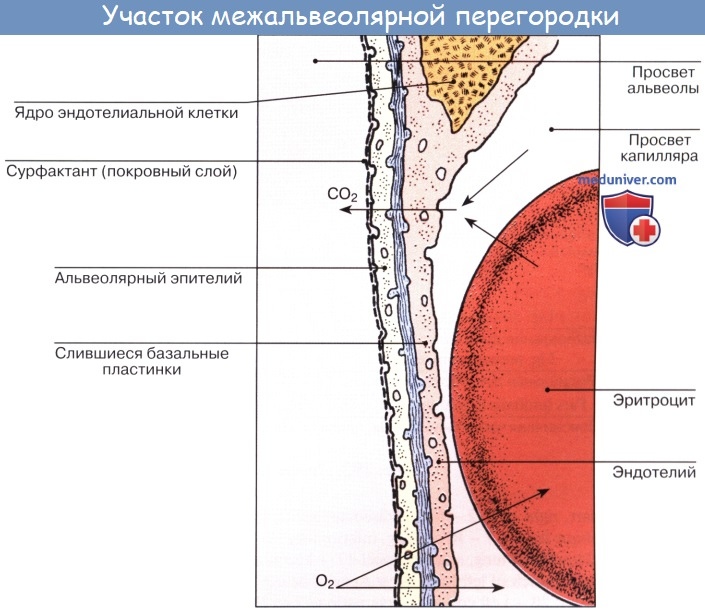

Все бронхи, начиная от главных и кончая конечными бронхиолами, составляют единое бронхиальное дерево, служащее для проведения струи воздуха при вдохе и выдохе; дыхательный газообмен между воздухом и кровью в них не происходит. Концевые бронхиолы, дихотомически ветвясь, дают начало нескольким порядкам дыхательных бронхиол, bronchioli respiratorii, отличающихся тем, что на их стенках появляются уже легочные пузырьки, или альвеолы, alveoli pulmonis. От каждой дыхательной бронхиолы радиарно отходят альвеолярные ходы, ductuli alveoldres, заканчивающиеся слепыми альвеолярными мешочками, sacculi alveoldres. Стенку каждого из них оплетает густая сеть кровеносных капилляров. Через стенку альвеол совершается газообмен.

Дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки с альвеолами составляют единое альвеолярное дерево, или дыхательную паренхиму легкого. Перечисленные структуры, происходящие из одной конечной бронхиолы, образуют функционально-анатомическую единицу ее, называемую ацинус, acinus (гроздь).

Альвеолярные ходы и мешочки, относящиеся к одной дыхательной бронхиоле последнего порядка, составляют первичную дольку, lobulus pulmonis primarius. Их около 16 в ацинусе.

Число ацинусов в обоих легких достигает 30 000, а альвеол 300 — 350 млн. Площадь дыхательной поверхности легких колеблется от 35 м2 при выдохе до 100 м2 при глубоком вдохе. Из совокупности ацинусов слагаются дольки, из долек — сегменты, из сегментов — доли, а из долей — целое легкое.

Учебное видео анатомии корней и сегментов легких

Скачать данное видео и просмотреть с другого видеохостинга можно на странице: Здесь.

— Также рекомендуем «Функции ( функция ) легких.»

егкие. Внутрилегочные бронхи. Строение внутрилегочных бронхов.

Легкие. Внутрилегочные бронхи. Строение внутрилегочных бронхов.

В состав легких входят внутрилегочные бронхи разного калибра и респираторный отдел, представленный ацинусами. Система внутрилегочных бронхов начинается с долевых бронхов, на которые деляется главные (внелегочные) бронхи.

Внутрилегочные бронхи

Войдя в легочную паренхиму, долевые бронхи дихотомически делятся на бронхи крупного, среднего и мелкого калибра. Конечным звеном внутрилегочного бронхиального дерева являются терминальные бронхиолы.

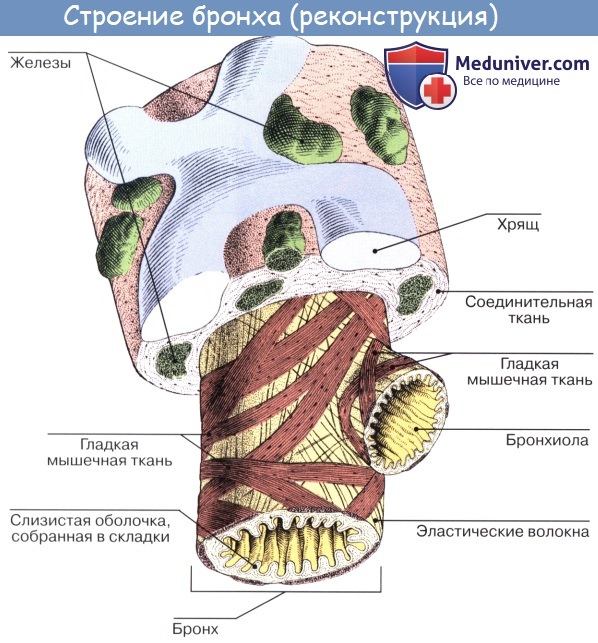

В главных бронхах стенка по строению сходна с трахеей. Волокнисто-хрящевая оболочка, однако, в отличие от трахеи состоит не из полуколец, а из замкнутых хрящевых колец.

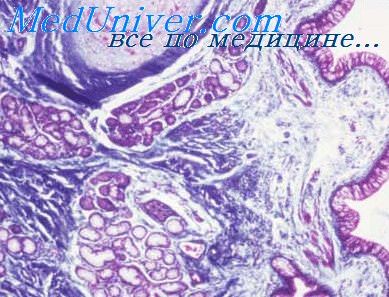

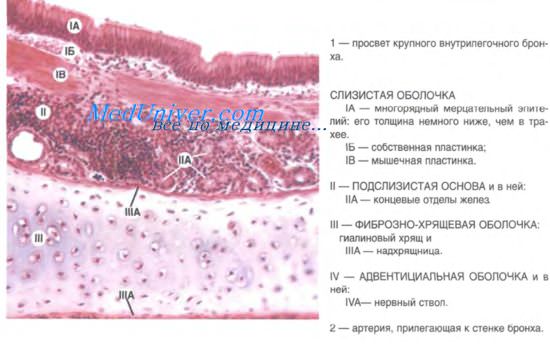

Стенка внутрилегочных бронхов также состоит из слизистой оболочки с подслизистой основой, волокнисто-хрящевой и адвентициальной оболочек. Слизистая оболочка включает эпителий, собственную и мышечную пластинки. Последняя образована косоциркулярными пучками гладких миоцитов.

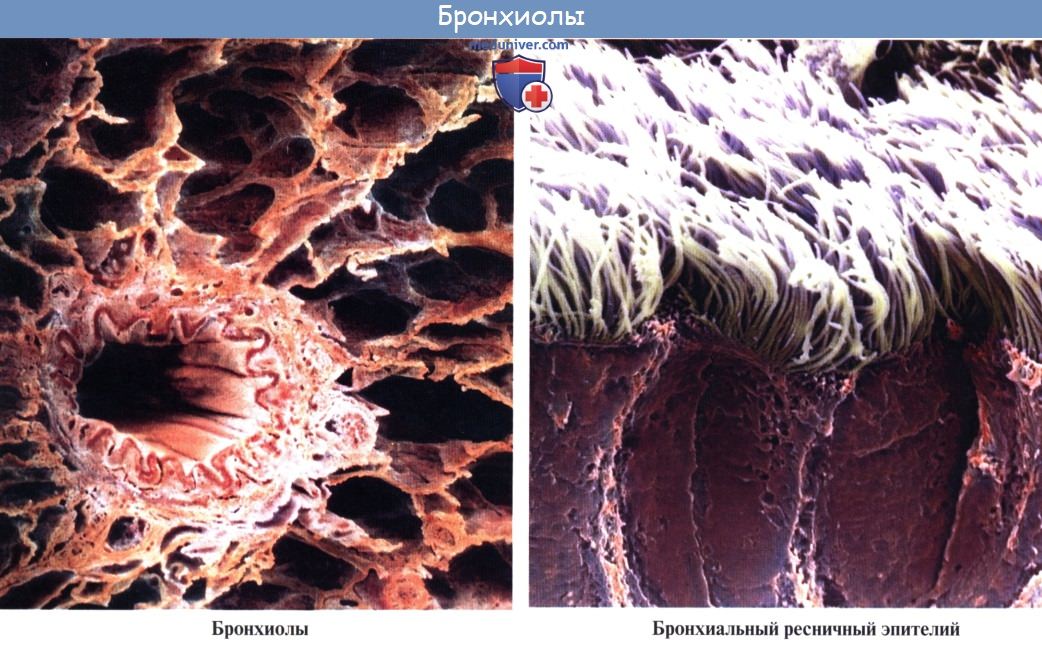

По мере дихотомического деления и уменьшения калибра внутрилегочных бронхов появляются существенные отличия в строении их оболочек. Так, многорядный мерцательный эпителий слизистой оболочки крупных и средних бронхов переходит в однослойный кубический — в мелких, количество бокаловидных клеток при этом уменьшается.

В подслизистой основе бронхов постепенно исчезают Многоклеточные слизисто-белковые железы. Изменения волокнисто-хрящевой оболочки сводятся к тому, что в ее составе по мере дихотомического деления бронхов уменьшается содержание хрящевой ткани, поскольку стенка средних и мелких бронхов, расположенных в глубине паренхимы легких, должна быть более податливой при расправлении и спадении альвеол.

Если в стенке крупных бронхов гиалиновая хрящевая ткань образует протяженные пластинки, соединенные друг с другом коллагеновыми волокнами и пучками гладких миоцитов, то в бронхах среднего калибра хрящ представлен мелкими островками и становится эластическим. Наконец, в мелких бронхах, лежащих наиболее глубоко, хрящевая ткань исчезает. Вместе с тем, по мере деления бронхов и уменьшения их калибра становится более выраженной циркулярная гладкомышечная пластинка, располагающаяся на границе слизистой оболочки и подслизистой основы.

В стенках мелких бронхов она занимает значительную часть. Гладкомышечная ткань стенки мелких бронхов высокочувствительна к концентрации СО2 увеличение его концентрации в воздухе вызывает расширение мелких бронхов. В связи с сокращением мышечных клеток слизистая оболочка мелких бронхов образует многочисленные складки. На всем протяжении бронхиального дерева в составе слизистой оболочки и подслизистой основы присутствуют скопления лимфоидной ткани, осуществляющей местные защитные реакции.

Бронхиальное дерево легких заканчивается терминальными бронхиолами. Их эпителий становится низким кубическим и, кроме реснитчатых, бокаловидных и базальных клеток, содержит секреторные клетки Клара, или бронхиолярные экзокриноциты. Последние в апикальной части накапливают специфические секреторные гранулы, являющиеся компонентом сурфактанта, а также содержат ферменты, инактивирующие токсины. Под базальной мембраной эпителия в тонкой собственной пластинке слизистой оболочки продольно идут пучки эластических волокон, между которыми располагаются гладкие мышечные клетки.

Физиологическая регенерация бронхиального эпителия происходит за счет митотического деления базальных клеток. Время обновления клеток эпителиального пласта составляет около недели.

— Также рекомендуем «Респираторный отдел легких. Строение респираторного отдела легких.»

Оглавление темы «Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система.»:

1. Желчевыводящие пути и желчный пузырь. Строение желчного пузыря.

2. Сердечно-сосудистый комплекс органов. Артерии. Виды и строение артерий.

3. Сосуды микроциркуляторного русла. Артериолы. Прекапилляры. Посткапилляры. Венулы.

4. Вены. Строение вен. Стенки и структура вен.

5. Лимфатические сосуды. Строение лимфатических сосудов. Стенки лимфатических сосудов.

6. Сердце. Эндокард. Миокард. Строение сердца.

7. Дыхательный комплекс органов. Развитие дыхательной системы.

8. Гортань. Слизистая гортани. Стенки гортани. Трахея. Стенки трахеи. Слизистая трахеи.

9. Легкие. Внутрилегочные бронхи. Строение внутрилегочных бронхов.

10. Респираторный отдел легких. Строение респираторного отдела легких.

азмеры бронхов. Структура бронхиальной стенки

Размеры бронхов. Структура бронхиальной стенкиВ практической бронхологии важное значение имеют средние размеры отдельных участков трахео-бронхиального дерева, углы отхождения бронхов и ориентация устьев долевых и сегментарных бронхов. В литературе приводятся различные данные, что, по-видимому, обусловлено различием методик измерения. Поэтому ниже приводятся результаты бронхоскопических измерений топографии трахео-бронхиального дерева, произведенные Wolfart, Puff (1964) во время поднаркозных бронхоскопий у 159 человек. Длина трахеи составляет в среднем 11 -11,6 см. Расстояние от верхних резцов до бифуркации трахеи у мужчин в среднем 25,5 см (23-30 см), у женщин — 24 см (21-27 см). Угол бифуркации трахеи — 55° (40-65°). Длина правого главного бронха (расстояние от бифуркации до устья верхнедолевого бронха) — 2,3 см (1,5 — 3,5 см). Длина левого главного бронха — 4,3 см (3-6 см). Длина промежуточного бронха (расстояние от устья правого верхнедолевого до устья среднедолевого бронхов) — 2,3 см (1,5-3,5 см). Расстояние от устья среднедолевого до устья 6 сегментарного бронха — 0,5 см (0-1 см). Расстояние от устья верхнедолевого до устья 6 сегментарного бронха слева — 0,7 см (0-1,5 см). Ориентация устьев долевых и сегментарных бронхов по часовой стрелке, по данным тех же исследователей, следующая: устье правого верхнедолевого бронха на 3 часах, левого — на 9 — 930; устье среднедолевого бронха — на 1130; устье правого 6 сегментарного бронха — на 530, левого — на 6-630. Правый главный бронх является как бы продолжением трахеи, тогда как положение левого главного бронха приближается к горизонтальному. Угол отхождения правого главного бронха (угол, образованный осями бронха и трахеи), по данным И. Г. Лагуновой (1956), колеблется в пределах от 12 до 40°, а угол отхождения левого главного бронха — в пределах от 16 до 54°, причем в 25% случаев И. Г. Лагунова обнаружила равенство углов отхождения правого и левого бронхов. Г. И. Лукомский и В. А. Спасская (1965) находят большее различие между углами отхождения главных бронхов: 25-35° у правого и 45-75° у левого. Вообще вариабельность строения трахео-бронхиального деревa достигает весьма высокой степени, вплоть до того, что подчас трудно установить границу между вариантом нормы и аномалией развития бронхов. Поэтому нельзя согласиться с теми, кто считает, что варианты развития бронхиального дерева не имеют большого практического значения в эндоскопической практике. Для обеспечения успеха резекции легкого и эндобронхиального наркоза необходимо правильно ориентировать хирурга и анестезиолога о возможных вариантах и аномалиях развития бронхиальной системы.

Структура бронхиальной стенкиСтенки бронхов состоят из четырех слоев: слизистой, подслизистой, фиброзно-хрящевого слоя и перибронхиальной ткани. Слизистая бронхов выстлана многоядерным цилиндрическим мерцательным эпителием, который в бронхиолах сменяется однослойным кубическим мерцательным эпителием. В бронхиальном эпителии имеются участки ткани, в которой скопления лимфоцитов столь значительны, что напоминают нёбные миндалины, причем эпителий, покрывающий эти образована, не имеет ресничек. Эти образования были названы Havek (1953) легочными миндалинами. Слизистые железы бронхов располагаются во всех слоях бронхиальной стенки, особенно обильно — в перепончатой части. Выводные протоки желез сравнительно длинны, что усугубляет тяжесть течения воспалительных заболеваний трахеи и бронхов. В наиболее мелких бронхах, лишенных хрящей, отсутствуют также слизистые железы (Kassay, 1960). Гладкие мышцы бронхов объединены в продольные, циркулярные и косые пучки. Количество мышечных волокон уменьшается к периферии бронхиального дерева. Циркулярные мышечные пучки особенно хорошо выражены в области устьев долевых и сегментарных бронхов. Бронхиальные хрящи в трахее и главных бронхах имеют правильную С-образную форму. Несмыкание хрящевых пластинок и наличие мембранозной (задней) стенки обусловливает возможность изменения диаметра трахеи и бронхов. По мере уменьшения калибра бронхов хрящевые пластинки уменьшаются в размерах, их становится меньше, форма — менее правильной, а структура пластинок постепенно изменяет строение гиалинового хряща на эластический. Бронхи диаметром менее 1 мм нике не содержат хрящей. Kassay (1960) описывает так называемые бронхиальные дивертикулы, встречающиеся в бронхах второго и третьего порядков в среднем в количестве четырех на 1 см длины бронха. Дивертикулы, подобно протокам слизистых желез, открываются на поверхности слизистой и проходят через все слои бронхиальной стенки, заканчиваясь в перибронхиальной соединительной ткани. В тканях, окружающих дивертикулы, наблюдаются скопления лейкоцитов. Функциональное назначение этих образований неизвестно, однако Kassay полагает, что в патологических условиях они могут играть роль в развитии деформирующего бронхита. — Также рекомендуем «Возрастные изменения трахео-бронхиального дерева. Физиология бронхов» Оглавление темы «Бронхи легких. Обезболивание при бронхоскопии»: 1. Топография бронхов легкого. Бронхи правого и левого легкого 2. Размеры бронхов. Структура бронхиальной стенки 3. Возрастные изменения трахео-бронхиального дерева. Физиология бронхов 4. Кашель — пневматический выстрел. Обезболивание при бронхоскопии 5. Местное обезболивание при бронхоскопии. Техника обезболивания перед бронхоскопией 6. Обезболивание слизистых новокаином. Препараты для местной анестезии 7. Пирикаин для местной анестезии. Премедикация перед бронхоскопией 8. Обезболивание подскладочного пространства. Анестезия нижних отделов дыхательных путей 9. Местная анестезия при бронхографии. Недостатки местной анестезии трахеи и бронхов 10. Общее обезболивание при бронхоскопии. Премедикация перед общим обезболиванием |

Основы. ОГК. Бронхиолиты. +

Петр Михайлович Котляров, София Георгиевна Георгиади

Кафедра рентгенологии и ультразвуковой диагностики Института повышения квалификации ФУ МБ и ЭП, г. Москва

Бронхиолит — заболевание дистальных отделов бронхиального дерева (терминальных и респираторных бронхиол). Терминальные (синоним — мембранозные) бронхиолы диаметром 1-2 мм переходят в респираторные (0,6 мм в диаметре), которые через поры связаны с альвеолами. Терминальные бронхиолы относятся к воздухопроводящим путям, респираторные — к переходным отделам респираторного тракта: они принимают участие в проведении воздуха и газообмене. Общая площадь сечения терминального отдела респираторного тракта во много раз превышает площадь сечения трахеи и крупных бронхов (53-186 см2 против 7-14 см2), при этом на долю бронхиол приходится только 20% сопротивления потоку воздуха. С клинических позиций любое воспалительное поражение бронхиол трактуется как констриктивный (облитерирующий) бронхиолит, что обусловлено сужением их просвета и нарушением функции воздухопроведения [1].

Различают острый и хронический процесс, при распространенном поражении выделяют диффузную форму — панбронхиолит. Констриктивные бронхиолиты разделяют на обусловленные вдыханием вредных веществ, приемом лекарств, постинфекционные, вызванные ревматоидным артритом, другими процессами и, наконец, неизвестного происхождения — идиопатические. С точки зрения гистоморфологических изменений стенок бронхиол выделяют целлюлярный, фолликулярный, пылевой, констриктивный, констриктивный с внутрипросветным полипозом, диффузный панбронхиолит.

Для всех бронхиолитов характерны: сходная клиническая картина с прогрессирующей одышкой, слабый ответ (за отдельными исключениями) на терапию глюкокортикостероидами, плохой прогноз.

Происходит концентрическое сужение терминальных бронхиол, частичная или полная их облитерация рубцовой соединительной тканью, разрастающейся в подслизистом слое и/или в адвентиции. Имеется бронхиолярный, перибронхиолярный хронический воспалительный инфильтрат, слизистые пробки в просвете, стаз секрета, формируются бронхиолоэктазы. В патологический процесс кроме терминальных и респираторных бронхиол могут вовлекаться крупные бронхи, где нередко обнаруживаются цилиндрические бронхоэктазы.

Для всех бронхиолитов характерны: сходная клиническая картина с прогрессирующей одышкой, слабый ответ (за отдельными исключениями) на терапию глюкокортикостероидами, плохой прогноз. Констриктивная форма бронхиолита приводит к выраженным патоморфологическим изменениям терминальных отделов респираторного тракта [2].

Возможности лучевых методов

Лучевые методы — рентгенография и рентгеновская компьютерная томография (КТ) — основные в прижизненной оценке макроструктуры легочной ткани [3-7].

Традиционная двухпроекционная рентгенография и продольная томография регистрируют далеко зашедшие случаи бронхиолитов, выявляя диффузное, диффузно-очаговое усиление легочного рисунка, эмфизематозно вздутые участки легкого, перибронхиальный фиброз крупных бронхов, уплотнение корней, малую подвижность диафрагмы (рис. 1). Изменения на рентгенограммах неспецифичны и наблюдаются не только при бронхиолитах, но и в целом ряде других патологических состояний.

Рис 1. Обзорная рентгенограмма легких

При отсутствии патологических изменений дистальные отделы респираторного тракта и паренхима легких на уровне дольки не находят отображения на компьютерных томограммах высокого разрешения (КТВР). Однако воспалительный процесс в бронхиоле вызывает утолщение стенки, накопление и стаз секрета в просвете, развитие гиповентиляции альвеол или, наоборот, ее вздутие за счет клапанного нарушения вентиляции. По мере развития фиброза нарушается гемодинамика за счет гипоксии, спазма, запустевания артериол, венул. Комплекс вышеописанных процессов в зависимости от локализации, распространенности, фазы течения приводит к появлению изображения патологически измененных бронхиол и альвеолярной ткани на КТВР.

В связи с малым сопротивлением терминальных отделов респираторного тракта на ранних этапах поражение бронхиол может протекать бессимптомно, не сопровождаясь изменениями функциональных тестов, а КТВР позволяет диагностировать болезнь на доклиническом этапе ее разв

КТ-признаки различных морфологических вариантов бронхиолита

Компьютерная томография в зависимости от гистоморфологического варианта обструктивного бронхиолита выявляет различные изменения макроструктуры респираторного тракта. Целлюлярная, фолликулярная формы, бронхиолиты курильщиков, профессиональные формы бронхиолитов имеют идентичное отображение при КТВР. Воспалительное поражение вовлекает все слои стенки бронхиолы и ее просвет (при фолликулярном бронхиолите происходит гиперплазия лимфоидных элементов), формируется перибронхиолярный компонент. На серии компьютерных томограмм определяются центрилобулярно расположенные, плотные, мелкие (1-2 мм) очажки или расположенная внутри дольки линейная структура такой же толщины с отходящими от основной линии под острым углом дополнительными «веточками». На некоторых ответвлениях, на основной линии возможна визуализация центрилобулярных очажков вышеописанной структуры. Данный симптом обозначен нами как «ветка вербы» (рис. 2). Данные симптомы обусловлены визуализацией при КТ бронхиол, уплотненных за счет воспаления и скопления слизи в просвете. При попадании их параллельно КТ-срезу они отображаются в виде «ветки вербы», при перпендикулярном расположении центрилобулярного очажка округлой формы — соответственно анатомическому ходу воздухопроводящих путей. Четкие контуры, однородная внутренняя структура, мягкотканная плотность (40-60 ед.) указывают на далеко зашедший воспалительный процесс, необратимые фиброзные изменения. Увеличение очаговых и линейных структур более 5-6 мм, возникновение нечеткости, размытости контуров свидетельствуют о распространении воспалительного процесса на окружающую альвеолярную ткань.

Рис 2. КТВР. Мелкоочаговые субплевральные структуры, симптом «ветки вербы»

Это является важным прогностическим признаком осложнения облитерирующего бронхиолита — облитерирующего бронхиолита с организующейся пневмонией (ОБОП). Респираторный бронхиолит (бронхиолит курильщика) отличается от предыдущих видов бронхиолитов появлением очагов центрилобулярной эмфиземы, зон «матового стекла». Это обусловлено возникновением клапанного механизма нарушения вентиляции дольки за счет сужения просвета бронхиолы с последующим переходом в гиповентиляцию дольки. При сканировании на вдохе и выдохе вентиляция зоны поражения практически не меняется (как при эмфизематозных изменениях, так и при поражениях типа «матового стекла»), что указывает на их обструктивный генез (рис. 3).

Рис 3. КТ. Перибронхиальный фиброз, бронхоэктазы, симптом «матового стекла», центрилобулярная

Целлюлярный бронхиолит, если не был своевременно распознан и не подвергался лечению, может перейти в облитерирующий бронхиолит с развитием внутрипросветного полипоза или констриктивную форму бронхиолита. При первом возникают эндобронхиальные полипы из соединительной ткани, которые или флотируют в просвете, или плотно фиксированы на стенке бронхиолы. При КТ определяются центрилобулярно расположенные очажки размером 2-3 мм и более, отображающие грануляционную ткань полипов и перибронхиальное воспаление. Нередко в процессе динамического наблюдения за больным фолликулярным бронхиолитом определяется нарастание размеров выявляемых бронхиол, появление нечеткости их контуров, что указывает на прогресси рование процесса, развитие полипов.

В ряде случаев бронхиолит может начаться с развития полипоза, тогда превалирует визуализация центрилобулярных очажков как проявление полипоза, а симптом «ветки вербы» слабо выражен (рис.

Рис 4. КТВР (крупный план). Центрилобулярные очажки при фолликулярном бронхиолите

Констриктивная форма бронхиолита — итог всех видов заболевания. Развивается необратимый фиброз с концентрическим сужением бронхиолы. Фиброз распространяется вдоль бронхиолы, нарушает коллатеральную вентиляцию, вызывая обструкцию. Сужение просвета бронхиолы приводит к гипоксии, вазоконстрикции, возникновению первоначально воздушных подушек» (клапанный механизм), а затем ателектаза дольки. При КТ регистрируется «пестрая» картина легочной ткани за счет чередования участков повышенной и пониженной плотности, бессистемно чередующихся друг с другом. Это обусловлено нарушением кровотока в области констрикции бронхиолы, олигемией в данной зоне и перераспределением перфузии в зоны с ненарушенной вентиляцией. При КТ эти зоны имеют повышенную прозрачность. Мозаичность изменений плотности легкого лучше видна при сканировании одной и той же области легкого на вдохе и выдохе, так как вентиляция патологически измененной части легкого не меняется в различные фазы дыхания. При значительном распространении изменений, обусловленных обструктивным бронхиолитом, разница в плотности различных участков легочной ткани на вдохе и выдохе нивелируется, оставаясь одинаковой независимо от фазы дыхания.

Один из вариантов констриктивного бронхиолита — синдром Swyee-James, возникающий у детей после перенесенного вирусного бронхиолита. Поражение носит односторонний характер, развиваются бронхоэктазы с тонкой стенкой, участки центрилобулярной эмфиземы, снижение прозрачности легочной ткани.

В Японии впервые описана диффузная форма бронхиолита, названная диффузным панбронхиолитом. Заболевание распространено в странах Юго-Восточной Азии (Тайване, Корее, Китае, Японии). Появились сообщения о выявлении данной болезни в Англии, Франции, Германии, США, Норвегии. Прослеживается связь заболевания с параназальными синуситами. При морфологическом исследовании выявляется цилиндрическая дилатация терминальных бронхиол. Интерстиций терминальных бронхиол, альвеолярных ходов, альвеол инфильтрирован «пенистыми» лимфоидными клетками.

За счет фиброза развивается центрилобулярная эмфизема [8]. При КТ определяются двусторонние, диффузные мелкоочаговые и линейные уплотнения (как при целлюлярной форме бронхиолита), утолщение стенок мелких бронхиол, дилатация просвета, поля «матового стекла» по периферии легкого, чередующиеся с участками центрилобулярной эмфиземы. Поражается практически все легкое (рис. 5).

Рис 5. КТ — перибронхиальный фиброз, центрилобулярная эмфизема, симптом «матового стекла», центрилобулярные очажки.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика бронхиолитов проводится с аллергическими альвеолитами (гиперчувствительными пневмонитами), при которых также возможно выявление мелкоочаговых изменений в легочной ткани. Однако они локализуются в альвеолах, диффузно, гомогенно распределены в легком. Как правило, клиническая картина обусловлена вдыханием сенсибилизирующего антигена.

Как было указано выше, облитерирующий бронхиолит при распространении полипоза на альвеолы приводит к развитию ОБОП. Очаговые инфильтративные изменения легких по ходу бронхов с образованием симптома «воздушной бронхограммы», реакция плевры в виде ее утолщения позволяют провести разграничение с бронхиолитами.

«Пестрая» картина легочной ткани может возникать не только при констриктивном бронхиолите, но и при других видах нарушения легочной гемодинамики — хронической тромбоэмболии легочных артерий, легочной гипертензии. Дифференциальная диагностика основывается на данных клинической картины, анамнеза.

Заключение

Таким образом, компьютерная томография, особенно в модификации КТВР, на сегодняшний день ведущий метод диагностики поражения дистальных отделов респираторного тракта, диагностики вида поражения, распространенности, нарушения вентиляции, динамики процесса. Традиционная рентгенография играет вспомогательную роль в ориентировочной оценке макроструктуры легкого, дифференциальной диагностике с другими заболеваниями, мониторинге динамики болезни.

- Renouard, «Histoire de la medicine» (П., 1948).

- Ковнер, «Очерки истории M.».

- Скориченко, «Доисторическая M.» (СПб., 1996); его же, «Гигиена в доисторические времена» (СПб., 1996).

- https://meduniver.com/Medical/Anatom/187.html.

- https://meduniver.com/Medical/gistologia/109.html.

- https://meduniver.com/Medical/pulmonologia/683.html.

- https://radiomed.ru/publications/ogk-bronkhiolity.

- Puccinotti, «Storia della medicina» (Ливорно, 1954—1959).

- ОФС.1.2.1.1.0003.15 Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях // Государственная фармакопея, XIII изд.