Туберкулез бронхов — это специфическое воспалительное поражение бронхиальной стенки, вызванное M. tuberculosis и обычно осложняющее течение туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) и легких. Для туберкулеза бронхов типичен некупируемый приступообразный кашель с выделением скудной мокроты, боль в грудной клетке, одышка, кровохарканье. Диагноз выставляется с учетом данных рентгено-томографического исследования, бронхографии и бронхоскопии, анализа лабораторного материала на ВК, туберкулинодиагностики. Лечение туберкулеза бронхов осуществляется противотуберкулезными антибиотиками, которые могут вводиться системно и местно (ингаляционно, интратрахеобронхиально).

Общие сведения

Туберкулез бронхов — клинико-морфологическая форма туберкулеза органов дыхания, ведущим признаком которой служит инфильтративное, язвенное или свищевое поражение стенок бронхов. Может возникать при первичном туберкулезном процессе или развиваться вторично, как осложнение активного туберкулеза легких и ВГЛУ. Часто сочетается с туберкулезом трахеи и гортани. Половые и возрастные различия в заболеваемости туберкулезом бронхов не выражены, однако известно, что у вакцинированных детей бронхи поражаются в 2,4 раза реже, чем у непривитых.

По статистике, чаще всего (в 13-20% случаев) трахеобронхиальным туберкулезом осложняется фиброзно-кавернозный туберкулез легких, несколько реже (в 9-12%) кавернозный и диссеминированный, еще реже (в 4%-12%) — инфильтративный и очаговый туберкулез. Все это диктует повышенную настороженность в отношении возможного развития туберкулеза бронхов у лиц с другими формами туберкулеза органов дыхания.

Туберкулез бронхов

Причины

Как самостоятельная форма, туберкулез бронхов встречается редко. Чаще им осложняется течение деструктивных форм туберкулеза легких, туберкулезного бронхоаденита и первичного туберкулезного комплекса. Инфицирование бронхиального дерева микобактериями туберкулеза может происходить следующими путями:

- контактным — при прорастании грануляций из пораженных лимфоузлов в стенку бронха;

- бронхогенным — при выделении через бронхи инфицированной мокроты у больных с деструктивными формами туберкулеза;

- лимфогенным — при рассеивании микобактерий по перибронхиальным лимфатическим путям у больных с туберкулезом ВГЛУ;

- гематогенным — при распространении микобактерий по перибронхиальным кровеносным сосудам при внелегочном или милиарном туберкулезе.

Патогенез

При перфорации бронха казеозными массами на начальном этапе отмечается инфильтрация слизистой оболочки бронхов, на фоне которой образуются специфические эпителиоидные гранулемы. Перфорация может быть столь микроскопической, что даже не визуализируется при бронхоскопии. Тем не менее, вместе с казеозными частицами в просвет бронха может попадать значительное количество МВТ, приводя к аспирации инфицированного материала и развитию аспирационной казеозной пневмонии. Излечение происходит с образованием рубцовой ткани в месте перфорации, что приводит к деформации и стенозу трахеи и бронхов, развитию пневмосклероза и нарушениям легочной вентиляции.

В случае бронхогенного заражения в первую очередь в процесс вовлекается дренирующие каверну бронхи. При этом развивается гиперемия и отек слизистой стенки бронха, отек подслизистого слоя; нарушается функция мерцательного эпителия и бронхиальных желез, в результате чего в просвете бронхов накапливается большое количество слизистого секрета. Иногда на фоне инфильтрации бронхов образуются язвенные дефекты, которые заживают с образованием рубца. При туберкулезе бронхов могут поражаться сегментарно-субсегментарные ветвления или крупные бронхи (долевые, промежуточные, главные, область бифуркации).

Классификация

Во фтизиопульмонологии различают инфильтративную, язвенную и свищевую (фистулезную) патоморфологические формы туберкулеза бронхов.

- Инфильтративная форма. Поражение стенки бронха прослеживается на ограниченном протяжении; участок утолщения и гиперемии имеет округлую или удлиненную форму; в этом месте хрящевой рисунок бронха не дифференцируется, однако просвет бронха может не изменяться. Бацилловыделение, как правило, не наблюдается.

- Язвенная форма. Чаще поражаются устья сегментарных и долевых бронхов. При продуктивных воспалительных реакциях язвенные дефекты ограниченные, поверхностные, имеющие гладкое или покрытое грануляциями дно. Если воспалительная реакция имеет экссудативно-некротической характер, язвы глубокие, кровоточащие, с дном, покрытым грязно-серым налетом. Бактериовыделение отмечается чаще.

- Свищевая форма туберкулеза бронхов формируется при прорыве лимфоузла в стенку бронха. Лимфобронхиальный свищ имеет воронкообразную форму; при нажатии на него выделяются беловато-желтые казеозные массы. Через свищ из лимфатических узлов в бронхи могут проникать кристаллы кальция. Бронхолиты могут обтурировать мелкие бронхи, способствуя развитию ателектаза легких и в перспективе — бронхогенного цирроза легкого.

Симптомы туберкулеза бронхов

В подавляющем большинстве случаев (98%) туберкулез протекает хронически, подострое и острое течение наблюдается редко (2%). Клиническая картина туберкулеза бронхов определяется его формой, локализацией, наличием осложнений, поражения легочной ткани.

В своем классическом варианте трахеобронхиальный туберкулез протекает с упорным кашлем, который не купируется после приема противокашлевых препаратов. Кашель приступообразный, лающий, беспокоит больного днем и ночью, сопровождается отделением необильной вязкой мокроты слизистого характера, без запаха. При язвенной форме может отмечаться кровохарканье. В случае присоединения стеноза бронхов дыхание становится свистящим, развивается одышка. Другими характерными признаками туберкулеза бронхов служат боль и жжение, локализующиеся за грудиной, между лопатками.

Инфильтративная форма туберкулеза бронхов может протекать бессимптомно или со скудными клиническими признаками. Общеинфекционные симптомы, сопутствующие легочному туберкулезу (лихорадка, ночная потливость, потеря веса) при туберкулезе бронхов выражены умеренно или отсутствуют. Из осложнений трахеобронхиального туберкулеза чаще всего встречаются бронхопневмония, стенозы трахеи и бронхов, бронхоэктазы. При обтурации просвета бронха бронхолитом клиника может напоминать бронхит, инородное тело, опухоль бронха.

Диагностика

Больные с туберкулезом бронхов на момент постановки диагноза, как правило, уже состоят на учете у фтизиатра. Гораздо реже туберкулез бронхов выявляется при плановой флюорографии, у длительно лихорадящих лиц, пациентов с упорным кашлем и немотивированным кровохарканьем. Целенаправленное обследование осуществляется в условиях противотуберкулезного диспансера.

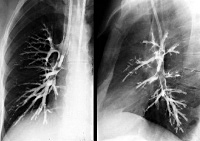

- Лучевые методы обследования. Рентгенография и КТ легких обнаруживает деструктивное поражение легких, деформацию бронхов, участки гиповентиляции и ателектаза. Вторичные изменения бронхов (стенозы, бронхоэктазы) выявляются в процессе бронхографии.

- Эндоскопия бронхов. Фибробронхоскопия позволяет установить локализацию и форму процесса: катаральный эндобронхит, инфильтративное, язвенное, рубцовое поражение слизистой, фистулу бронха. Однако даже отсутствие эндоскопических признаков специфического поражения не исключает диагноза туберкулеза бронхов. Подтвердить факт бактериовыделения позволяет исследование мокроты и лаважной жидкости на наличие МБТ.

- Специфические тесты. Результаты туберкулинодиагностики чаще всего характеризуются гиперергической реакцией, однако она чаще всего отражает активность процесса в легких. Используется ИФА-диагностика — определение в крови γ-интерферона (квантифероновый тест) или сенсибилизированных Т-лимфоцитов (T-SPOT.TB).

Дифференциальную диагностику туберкулеза бронхов проходят с неспецифическим бронхитом и трахеобронхитом, саркоидозом Бека, инородными телами бронхов, силикотуберкулезом, эндобронхиальной опухолью, сифилисом бронхов. Для верификации характера изменений бронхов производится бронхоскопия с биопсией и морфологическое исследование патологических участков.

Лечение туберкулеза бронхов

Выявление трахеобронхиального туберкулеза указывает на осложненное течение легочного процесса, поэтому терапевтическое воздействие на организм должно быть комплексным и усиленным. В лечебных курсах используются различные комбинации противотуберкулезных средств (не менее 3-4 наименований, среди которых стрептомицин, рифампицин, фтивазид, этамбутол, ПАСК). Сроки лечения инфильтративного или язвенного туберкулеза бронхов составляют 3-6 месяцев; свищевой формы — 8-10 месяцев. В качестве патогенетической терапии, для уменьшения инфильтрации и отека слизистой применяются кортикостероиды.

При туберкулезе бронхов, кроме системного приема химиопрепаратов, используется местная терапия: при локализованном процессе — эндобронхиальное введение химиопрепаратов, при распространенном поражении — аэрозольная терапия. Методы локального воздействия также могут включать санационные бронхоскопии с удалением казеозных масс и промыванием бронхов, диатермокоагуляцию или прижигание грануляций трихлоруксусной кислотой, лазеротерапию слизистой бронхов. При развитии рубцового бронхостеноза II и III степени ставится вопрос о хирургическом лечении: стентировании, пластике бронха или резекции легкого. В период реабилитации показаны санаторно-курортное и климатическое лечение.

Прогноз

Течение и исход зависят от формы туберкулеза легких и бронхов. Более чем в 80% случаев при правильном лечении отмечается клиническое излечение туберкулеза бронхов. Для предупреждения рецидивов в течение последующих 2-х лет весной и осенью проводится специфическая химиопрофилактика.

Туберкулез верхних дыхательных путей, трахеи и бронхов

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Туберкулёз дыхательных путей считают осложнением туберкулёза лёгких или внутригрудных лимфатических узлов. Только в очень редких случаях туберкулёз дыхательных путей бывает изолированным поражением без клинически установленного туберкулёза органов дыхания.

Код по МКБ-10

A15-A19 Туберкулез

A15.5 Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически

Эпидемиология туберкулеза верхних дыхательных путей, трахеи и бронхов

Среди всех локализаций туберкулёза дыхательных путей в основном наблюдают туберкулёз бронха. У больных с различными формами внутригрудного туберкулёза его диагностируют в 5-10% случаев. Реже наблюдают туберкулёз гортани. Туберкулёзное поражение ротоглотки (язычок, миндалины) и трахеи встречается редко.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

Патогенез и патологическая анатомия туберкулеза верхних дыхательных путей, трахеи и бронхов

Как правило, туберкулёз дыхательных путей осложняет несвоевременно диагностированный и нелеченый туберкулёз лёгких либо процесс, вызванный устойчивыми к лекарствам микобактериями.

Туберкулёз бронха чаще возникает как осложнение первичного, инфильтративного и фиброзно-кавернозного туберкулёза. У больных первичным туберкулёзом грануляции из расположенных рядом казеозно-некротических лимфатических узлов прорастают в бронх. Микобактерии могут проникнуть в стенку бронха и лимфогенным путём. При инфильтративном и фиброзно-кавернозном туберкулёзе инфекция распространяется из каверны в подслизистый слой бронха. Меньшее значение имеет гематогенное инфицирование бронхиальной стенки.

Туберкулёз бронха бывает инфильтративным и язвенным. Процесс характеризуется преимущественно продуктивной и, реже, экссудативной реакциями. В стенке бронха под эпителием формируются типичные туберкулёзные бугорки, которые сливаются между собой. Возникает нерезко очерченный инфильтрат ограниченной протяжённости с гиперемированной слизистой оболочкой. При казеозном некрозе и распаде инфильтрата на покрывающей его слизистой оболочке образуется язва, развивается язвенный туберкулёз бронха. Иногда он сочетается с нодулобронхнальным свищом, который начинается со стороны казеозно-некротического лимфатического узла в корне лёгкого. Проникновение инфицированных масс через свищ в бронх может быть причиной образования очагов бронхогенного обсеменения в лёгких.

Туберкулёз гортани также бывает инфильтративным или язвенным с преимущественно продуктивной или экссудативной реакцией. Поражение внутреннего кольца гортани (ложные и истинные голосовые складки, подскладочное и межчерпаловидное пространства, морганиевы желудочки) происходит в результате инфицирования мокротой, а поражение наружного кольца (надгортанник, черпаловидные хрящи) — путём гематогенного или лимфогенного заноса микобактерий.

Симптомы туберкулеза верхних дыхательных путей, трахеи и бронхов

Туберкулёз бронха возникает постепенно и протекает бессимптомно или с жалобами на сухой упорный кашель, кашель с выделением крошковатых масс, боль за грудиной, одышку. Инфильтрат в стенке бронха может полностью закрыть его просвет, в связи с чем возможно появление одышки и других симптомов нарушения бронхиальной проходимости.

Симптомами туберкулёза гортани считают охриплость голоса вплоть до афонии, сухость и першение в горле. Боль при глотании — признак поражения надгортанника и задней полуокружности входа в гортань. Заболевание развивается на фоне прогрессирования основного туберкулёзного процесса в лёгких. Симптомы поражения гортани могут быть первым клиническим проявлением туберкулёза, чаще всего — бессимптомно протекающего диссеминированного туберкулёза лёгких. В таких случаях выявление туберкулёза лёгких даёт основание для установления диагноза туберкулёза гортани.

Диагностика туберкулеза верхних дыхательных путей, трахеи и бронхов

В диагностике туберкулёза дыхательных путей важно учитывать его связь с прогрессированием туберкулёза лёгких и внутригрудных лимфатических узлов. Характерна также ограниченность поражения слизистой оболочки.

При рентгенологическом исследовании и особенно КТ выявляют деформацию и сужение бронхов. Характерная рентгенологическая картина возникает при осложнении туберкулёза бронха гиповентиляцией или ателектазом.

В случаях язвенных форм туберкулёза дыхательных путей у больных в мокроте могут быть обнаружены микобактерии туберкулёза.

Основным методом диагностики туберкулёза дыхательных путей считают исследование с помощью гортанного зеркала, ларингоскопа и фибробронхоскопа, который позволяет осматривать слизистую оболочку до устья субсегментарных бронхов. При отсутствии деструктивного туберкулёза лёгких эндоскопическое исследование помогает определить источник бактериовыделения, которым обычно оказывается изъязвлённый бронх или (крайне редко) трахея.

Туберкулёзные инфильтраты в гортани и бронхах могут быть от серовато-розового до красного цвета, с гладкой или несколько бугристой поверхностью, плотной или более мягкой консистенции. Язвы бывают неправильной формы, с изъеденными краями, обычно неглубокими, покрытыми грануляциями. В случаях прорыва в бронх казеозно-некротических лимфатических узлов образуются нодуло-бронхиальные свищи, разрастаются грануляции.

Для морфологического и бактериологического подтверждения диагноза туберкулёза используют различные методы забора материала и биопсии. Исследуют на наличие микобактерий отделяемое язв. отделяемое из свищевого отверстия, грануляционную ткань.

Инволюция туберкулёза бронха завершается образованием фиброзной ткани — от небольшого рубца до рубцового стеноза бронха.

Лечение туберкулеза

- Химиотерапия туберкулёза

- Противотуберкулезные препараты

- Хирургические методы лечения туберкулеза

- Лечение внелёгочного туберкулёза

- Патогенетическая терапия туберкулеза

- Иммунотерапия в лечении туберкулеза

- Физические методы лечения туберкулеза

- Методы экстракорпоральной гемокоррекции при туберкулезе

- Профилактика туберкулеза (прививка БЦЖ)

- Химиопрофилактика туберкулеза

[11], [12], [13]

Какие анализы необходимы?

ечение туберкулеза бронхов. Туберкулезный плеврит.

Лечение туберкулеза бронхов. Туберкулезный плеврит.Лечение специфических поражений бронхов, осложняющих различные формы внутригрудного туберкулеза, основано на применении этиотропной и патогенетической терапии. Длительная непрерывная комбинированная химиотерапия может способствовать излечению начальных, ограниченных, неосложненных форм инфильтративного туберкулеза бронхов. Однако во многих случаях, особенно при тяжелых и распространенных поражениях, такой вид лечения оказывается недостаточным. Его эффективность повышается при одновременном внутрибронхиальном введении туберкулостатических препаратов (стрептомицин, тубазид, солютизон, канамицин, салюзид и др.). При этом создаются более высокие их концентрации в очагах поражения и улучшается дренирование бронхов, что ускоряет инволюцию воспалительных изменений и способствует их более совершенному заживлению. С этой целью чаще всего применяют вливания препаратов в трахею и бронхи гортанным шприцем, через катетер или бронхоскоп или назначают ингаляции аэрозоля (в том числе электроаэрозоль, ультразвуковой и др.). Больным, выделяющим большое количество мокроты, рекомендуют предварительно промывать бронхи физиологическим раствором, раствором антипирина, новокаина и др. Для разжижения вязкой мокроты используют протеолитические ферменты (трипсин, химопсин) или раствор аскорбиновой кислоты в аэрозоле. При туберкулезе бронхов, протекающем с выраженной экссудативной реакцией или с разрастанием грануляций, показано лечение кортикостероидными гормонами, которые вводят внутрь или внутрибронхиально в течение 1 — 1,5 мес. При тенденции к развитию фиброзных изменений в бронхах рекомендуется внутрибронхиальное введение лидазы. Учитывая наклонность к спазмам бронхов у больных туберкулезом, целесообразно применять бронхолитические средства (эфедрин, эуфиллин и др.) одновременно с туберкулостатиками. При смешанной инфекции используют внутрибронхиальпое введение антибиотиков широкого спектра действия (пенициллин, левомицетин, мицерин и т. д.), фурагииа и сульфаниламидных препаратов. При туберкулезном поражении язвенного и свищевого характера, наличии грануляций, кроме указанных методов лечения, показаны повторные лечебные бронхоскопии, во время которых производят туалет бронхов, удаляют казеозные образования и грануляции, прижигают трихлоруксусной кислотой язвы, плотные инфильтраты и свищи, а также вводят лекарственные препараты. Клиническое излечение туберкулеза бронхов устанавливают при контрольных бронхоскопиях, а иногда при повторной биопсии стенки бронха. У большинства больных рассасывание инфильтратов наступает через 2-4 мес лечения. Язвенные и свищевые формы процесса регрессируют медленнее (в течение 6-8 мес), в связи с чем вопрос о длительности лечения решают индивидуально. Имея в виду возможность остаточных туберкулезных изменений в глубоких слоях стенки бронха, невидимых при бронхоскопии, рекомендуется после клинического излечения туберкулеза бронхов продолжать внутрибронхиальное введение туберкулостатиков еще в течение 1,5-2 мес. В настоящее время клиническое излечение туберкулеза бронхов наблюдается у 93-99% больных. При этом возможны различные исходы: рассасывание без остаточных изменений на слизистой оболочке или с остаточными рубцами, фиброзными утолщениями, стенозами и др. Тонкие поверхностные рубцы и фиброзные уплотнения обычно не суживают просвет бронха и существенной роли в клинической картине заболевания не играют. В то же время рубцовые стенозы крупных бронхов, особенно II и III степени, как правило, вызывают нарушения их функции и различные изменения в легочной ткани. На этом фоне часто возникает хронический воспалительный процесс, образуются бронхоэктазы, ретенционные кисты, а также пневмофиброзы и циррозы. Такие метатуберкулезные изменения являются необратимыми, и тогда нередко возникает необходимость в хирургическом лечении. Туберкулезный плеврит.Туберкулезная этиология играет весьма важную роль в развитии и так называемого идиолатического плеврита. На самом деле он в отдельных случаях вызывается пневмококками и другой неспецифической инфекцией, а в подавляющем большинстве случаев, особенно у больных молодого возраста (18-25 лет), он представляет собой плеврит на почве скрыто протекающего туберкулеза легких или лимфатических узлов. И действительно, в остром периоде воспаления даже на хорошо выполненной рентгенограмме часто трудно обнаружить за тенью экссудата небольшие очаги в кортикальных слоях легких. После его рассасывания, а также по мере уплотнения или увеличения размеров легочных очагов выясняется основной источник заболевания. Развитие такого рода экссудатов связано, возможно, и с бронхоаденитом. В таких случаях при бронхоскопии обычно на стороне, соответствующей плевриту, иногда обнаруживают специфические изменения на слизистой оболочке и в подслизистом слое бронхов и нодулоброихиальные свищи. Характерно, что при патогистологическом исследовании извлеченной при биопсии слизистой оболочки пораженных бронхов в субэпителиальной зоне находят те же элементы, что и в плевральном экссудате: лимфоциты, эозинофилы, гистиоциты, плазматические клетки. Наконец, о специфической природе так называемых идиопатических плевритов свидетельствует обнаружение при торакоскопии специфических изменений в плевре, а иногда и микобактерий туберкулеза в экссудате. Если применять наиболее совершенные методы культивирования на питательных средах и прививки плевральной жидкости морским свинкам, то положительные результаты могут быть получены у 70-85% больных. Н. С. Тюхтин и др. (1975) обнаружили специфические изменения в париетальной плевре при пункционной ее биопсии у 66,3% больных при отсутствии видимой патологии в легких. Таким образом, дифференциация туберкулеза плевры, перифокального и аллергического плеврита довольно условна. В связи с этим в современной классификации предусматривается общее понятие о туберкулезном плеврите. Тем не менее в каждом конкретном случае надо по возможности определить превалирующий характер поражения плевры, чго имеет известное значение в трапевтической тактике. Клинически различают плевриты сухие (фибринозные) и экссудативные, а среди последних — серозные, геморрагические, гнойные, хилезные, хилоформные и псевдохилезные, холестериновые, эозипофильные и смешанной природы. Они протекают остро, подостро или хронически и локализуются в различных плевральных пространствах. Вот почему возникает необходимость в классификации плевритов. Основываясь на своем опыте и учитывая предложения других авторов, мы пользуемся следующей характеристикой плевритов. — Также рекомендуем «Сухой плеврит при туберкулезе. Фибринозный туберкулезный плеврит.» Оглавление темы «Туберкулез бронхов. Туберкулезный плеврит.»: 1. Осложнения трахеобронхиального туберкулеза. Эпидемиология туберкулеза бронхов. 2. Клиника туберкулеза бронхов. Дифференциальная диагностика туберкулеза бронхов. 3. Доброкачественные опухоли и туберкулез бронхов. Туберкулез бронхов и саркоидоз органов дыхания. 4. Лечение туберкулеза бронхов. Туберкулезный плеврит. 5. Сухой плеврит при туберкулезе. Фибринозный туберкулезный плеврит. 6. Эксудативный туберкулезный плеврит. Диагностика эксудативного туберкулезного плеврита. 7. Признаки эксудативного плеврита. Серозный туберкулезный плеврит. 8. Туберкулез пожилых. Эпидемиология туберкулеза пожилых. 9. Причины туберкулеза пожилых. Проявления туберкулеза пожилых. 10. Экзогенная суперинфекция и туберкулез пожилых. Морфология туберкулеза пожилых. |

- З.С. Смирнова, Л.М. Борисова, М.П. Киселева и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного индолокарбазола ЛХС-1208 // Российский биотерапевтический журнал. 2014. № 1. С. 129.

- Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71.DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.

- Sprengel, «Pragmatische Geschichte der Heilkunde».

- https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/bronchial-tuberculosis.

- https://ilive.com.ua/health/tuberkulez-verhnih-dyhatelnyh-putey-trahei-i-bronhov_107066i15943.html.

- https://meduniver.com/Medical/pulmonologia/393.html.

- Bangun H., Aulia F., Arianto A., Nainggolan M. Preparation of mucoadhesive gastroretentive drug delivery system of alginate beads containing turmeric extract and anti-gastric ulcer activity. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2019; 12(1):316–320. DOI: 10.22159/ajpcr.2019.v12i1.29715.

- З.С. Смирнова, Л.М. Борисова, М.П. Киселева и др. Противоопухолевая активность соединения ЛХС-1208 (N-гликозилированные производные индоло[2,3-а]карбазола) // Российский биотерапевтический журнал 2010. № 1. С. 80.

- Bangun H., Aulia F., Arianto A., Nainggolan M. Preparation of mucoadhesive gastroretentive drug delivery system of alginate beads containing turmeric extract and anti-gastric ulcer activity. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2019; 12(1):316–320. DOI: 10.22159/ajpcr.2019.v12i1.29715.

- Moustafine R. I., Bobyleva V. L., Bukhovets A. V., Garipova V. R.,Kabanova T. V., Kemenova V. A., Van den Mooter G. Structural transformations during swelling of polycomplex matrices based on countercharged (meth)acrylate copolymers (Eudragit® EPO/Eudragit® L 100-55). Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011; 100:874–885. DOI:10.1002/jps.22320.